-

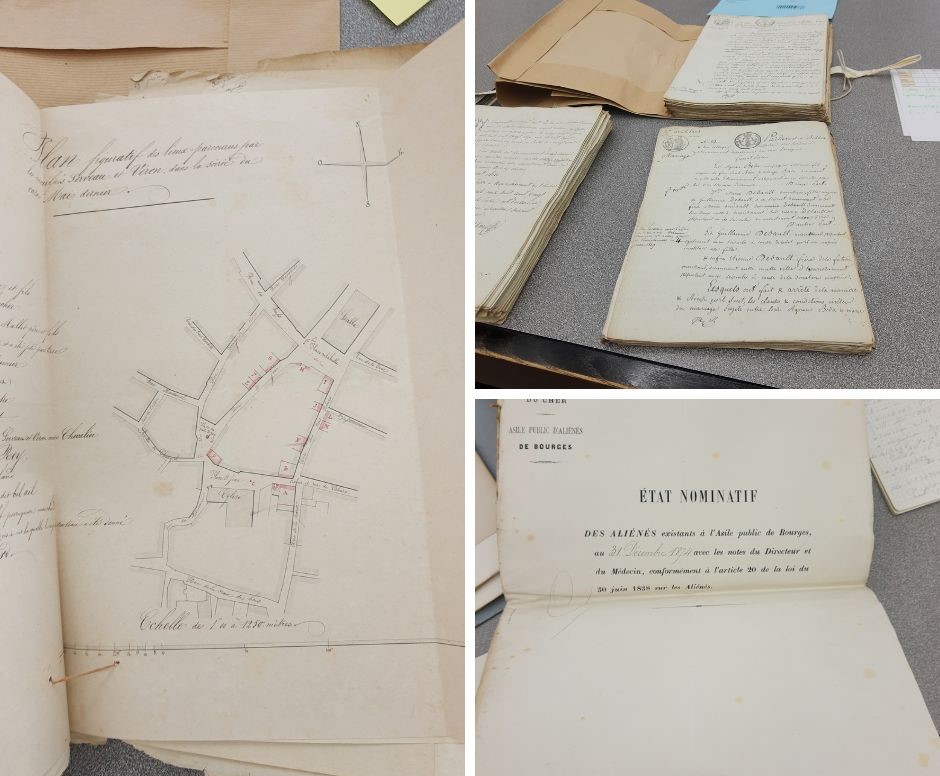

Les archives de l’asile de Bourges

Lors de ma visite aux archives départementales du Cher en octobre 2022, j’ai pour la première fois effectué des recherches dans les archives hospitalières, qui comprennent les archives des asiles.

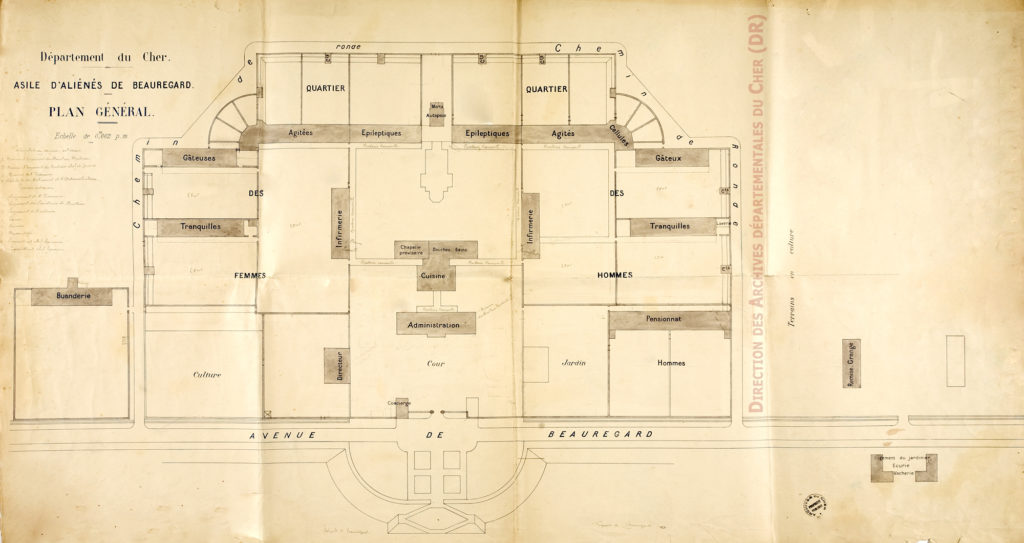

A Bourges, les « aliénés » furent tout d’abord placés à l’hospice de St Fulgent, dans un bâtiment aujourd’hui réaffecté. En 1865 il fut décidé de construire un nouvel asile, car comme le précise un docteur, « les aliénés ont besoin de d’air et de pouvoir travailler ». Le site de Beauregard est choisi ; la construction débute en 1874 et les derniers pavillons sont édifiés en 1895.

Plan général de l’Asile d’aliénés de Beauregard, fin du XIXè siècle – Conseil Départemental Mais revenons à l’asile de St Fulgent pour mes recherches.

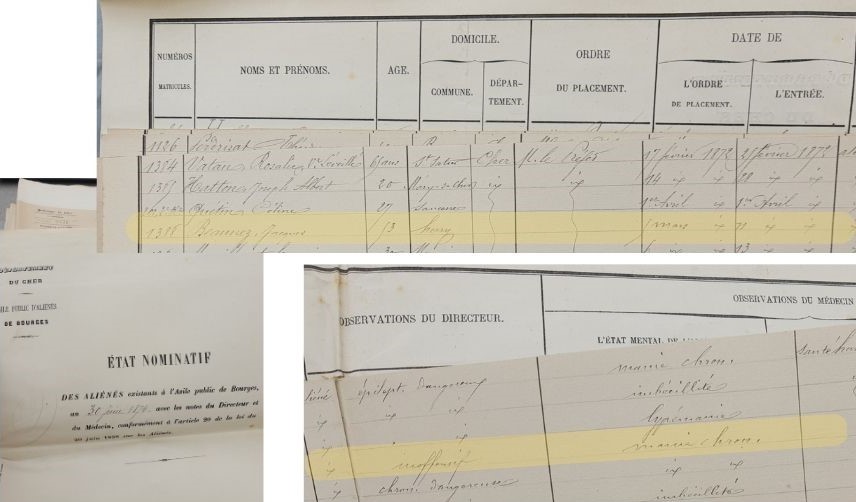

Les listes nominatives semestrielles – l’exemple de Jacques BEAUNEZ

Ces recherches dans les fonds de l’asile de Bourges, avaient avant tout pour but de chercher le dossier de Jacques BEAUNEZ, le frère de mon aïeule Rosalie BEAUNEZ, dont je savais qu’il avait été interné à l’asile St Fulgent (mention d’une facture dans un inventaire après décès) et qu’il y était décédé.

Malheureusement les dossiers individuels concernant la période où il s’y trouvait n’ont pas été conservés. J’ai par contre pu consulter les listes semestrielles, envoyées deux fois par an au préfet et qui donnaient quelques informations concernant les aliénés :

- Le nom et le prénom de l’aliéné

- Son numéro de matricule

- Son âge

- Son domicile

- Son placement : qui a donné l’ordre, à quelle date et quelle est la date d’entrée

- Des observations : ici des informations sur la dangerosité par exemple

- L’état mental : sorte de diagnostic très succinct

J’ai ainsi appris que Jacques BEAUNEZ a été interné à la demande du préfet en mars 1872 (malheureusement selon les listes les dates peuvent différer de quelques jours). Il souffrait de manie chronique, et selon le semestres était ou non dangereux. Ces informations sont moins fournies que celles des dossiers, mais elles m’ont permis d’en savoir plus sur ce dont il devait souffrir.

Listes semestrielles de l’hospice de St Fulgent – 1866-1875 – 1X/368 – Archives du Cher Les dossiers individuels – l’exemple de Jacques TOULLERON

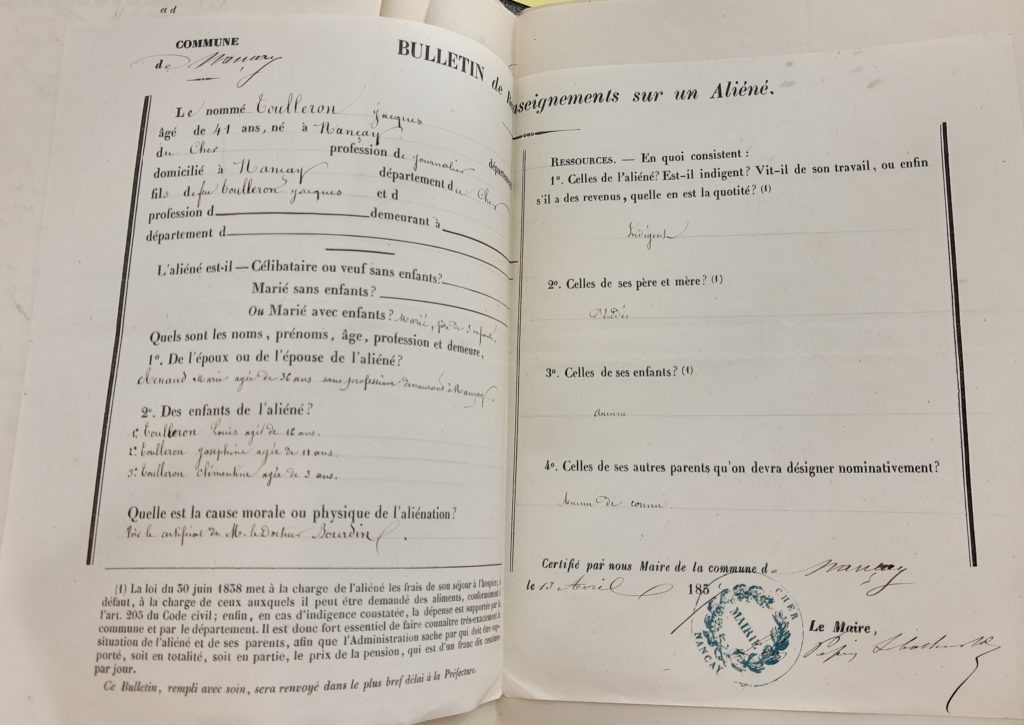

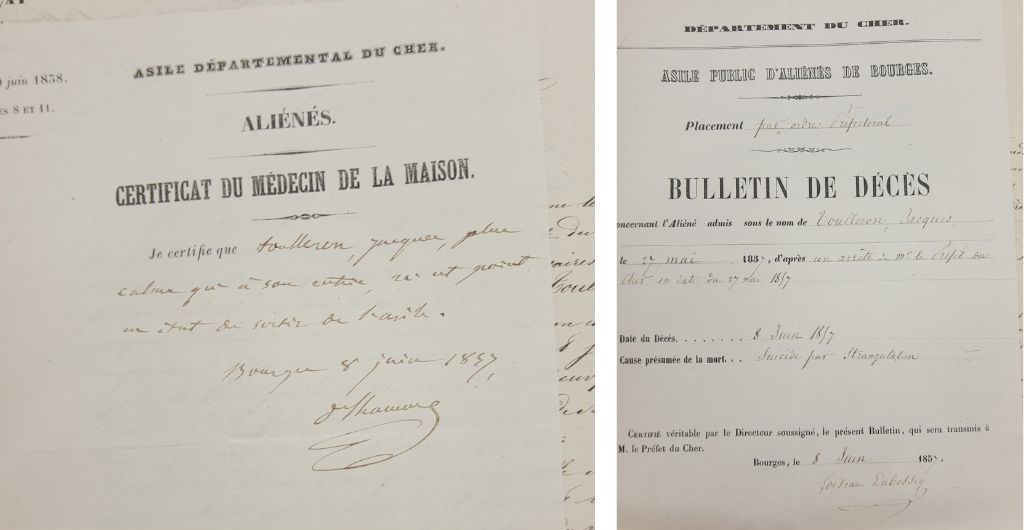

Bien que n’ayant pas trouvé de dossier de Jacques BEAUNEZ, j’ai feuilleté quelques dossiers pour voir ce qu’ils pouvaient contenir, et j’en ai choisi un au hasard pour vous le présenter.

Le premier élément du dossier est le procès verbal d’arrestation dressé par la gendarmerie. « Arrestation de Mr TOULLERON Jacques, journalier atteint d’aliénation mentale en vertu d’un réquisitoire de Mr le maire de la commune de Nançay, pour le conduire au dépôt à Bourges. » Y sont détaillées les raisons de l’arrestation : une intrusion lors du Conseil Municipal et précédemment une altercation chez le curé du village, alors qu’il était armé d’une faux.

Vient ensuite un bulletin de renseignements fourni par le maire de Nançay. Quelques éléments intéressants pour un généalogiste, notamment sur son épouse et ses trois enfants âgés de 3 à 16 ans. On y apprend également que ses parents sont décédés, et que lui-même il est indigent. Quelle triste vie a dû vivre cette famille…

Dossier de placement de l’hospice de St Fulgent – 1853-1858 – 1X/384 – Archives du Cher Vient ensuite le placement, décidé dans un arrêté du 27 mai, le lendemain de l’arrestation. On y apprend notamment que Jacques TOULLERON y sera placé aux frais de la commune. Le 28 mai, le médecin de l’hospice l’examine ; il diagnostique une manie chronique motivant un séjour à l’asile.

Deux courriers du maire de la commune de Nançay (l’un avant, et l’autre après son placement) justifient la demande qu’il a faite. Plusieurs villageois auraient été menacés de « périr par ses mains ». Même si jusqu’à ce jour il n’a fait de mal à personne, il vagabonde dans la commune avec un « instrument » en main. Voici la transcription du second et dernier courrier envoyé par le maire :

Par une note que vous avez écrite sur une lettre que j’ai eu l’honneur de vous adresser en date du 9 mars dernier, vous m’avez autorisé à prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout accident dans le cas où la folie de Toulleron Jacques habitant de ma commune prendrait un caractère dangereux. J’ai cru ce moment arrivé, et j’ai requis M le Brigadier de Gendarmerie de Neuvy de l’arrêter et de le faire transporter au dépôt de Bourges ; voici ce qui m’a décidé à prendre ce parti :

Toulleron est doté d’une force remarquable et se refuse à toute espèce de travail, il parcourt les campagnes et se fait nourrir par les habitants du voisinage. Je suis porté à croire qu’il exploite un peu l’intérêt qu’il peut attacher à sa position, il n’est pas avéré pour moi qu’il soit tout à fait aussi insensé qu’il le paraît. Hier pendant la séance du Conseil de l’Hospice, qui a eu lieu à la suite de la séance du Conseil Municipal Toulleron s’est introduit dans la salle des délibérations et pour me débarrasser de ses importunités, j’ai été obligé de lire une lettre qu’il m’avait déjà souvent présentée. Je la lui ai rendue en lui disant que cette lettre de disait rien de nouveau sur l’affaire […]. Il est resté un instant derrière ma chaise puis allongeant le bras il s’est emparé des comptes de l’Hospice que le conseil était à même d’examiner, en disant que ces papiers lui appartenaient et que c’était son contrat de mariage. J’ai eu beaucoup de peine à lui reprendre ces papiers, et ce n’est que difficilement que nous l’avons expulsé de la salle des délibérations, malgré sa résistance.

J’ai pense que, à quelque point de vue que l’on se place, il était nécessaire de le faire arrêter et conduire à Bourges : s’il est réellement aliéné pour lui faire subir un traitement, et s’il ne l’est pas pour lui faire subir au moins quelques jours de présence.

De ce que j’ai pu voir, les dossiers individuels se terminent toujours de deux manières : soit un certificat de décès lorsque l’aliéné est décédé à l’asile, soit un certificat médical lorsque le médecin estimait qu’il pouvait rentrer chez lui.

Assez mystérieusement le dossier de Jacques TOULLERON contient les deux… Le 8 juin 1857, soit 10 jours seulement après son placement, le médecin rédige un certificat médical dans lequel il estime que Jacques est plus calme et est à présent en état de sortir de l’asile. Mais le même jour est dressé un bulletin de décès qui précise que Jacques TOULLERON s’est suicidé par strangulation… Étrange alors qu’il allait rentrer chez lui ?

Pour le département du Cher, les archives des asiles sont conservées en Série X : Assitance et prévoyance sociale / 1X – Administration hospitalière. J’ai également découvert en rédigeant cet article qu’un bénévole a pris en photo des dossiers individuels qui ont été mis en ligne sur Geneanet ! Le dossier de Jacques TOULLERON y est accessible et a été indexé.

Dossiers de placement de l'hospice de St Fulgent - 1853-1858 - 1X/384 - Archives du Cher. Listes semestrielles de l'hospice de St Fulgent - 1866-1875 - 1X/368 et 1876-1881 - 1X/369 - Archives du Cher. Département du Cher

-

L’histoire d’amour entre Ernest BERTHET et Valentine THEPIN a mal fini

Pierre Ernest BERTHET nait le 28 mars 1866 à Vignoux-sous-les-Aix (18). Il est le petit frère de Théophile, l’arrière-arrière-grand-père de mon mari.

Il connaîtra peu son père qui décède alors qu’il n’est âgé que de quatre ans. La famille déménage pour rejoindre leur grand-père Jean-Baptiste BEDU, l’ancien maire de Morogues à qui j’avais déjà consacré un article, tout juste veuf.

De sa jeunesse je ne sais pas grand chose, car il manque une année de recensement sur la commune de Morogues. Sur sa fiche matricule on apprend qu’avant ses vingt ans il est ouvrier boulanger et qu’il travaille aux Aix d’Angillon. Je sais aussi que vers l’âge de 17 ans il commence à fréquenter Valentine THEPIN, la fille unique du charpentier du bourg, Charles THEPIN.

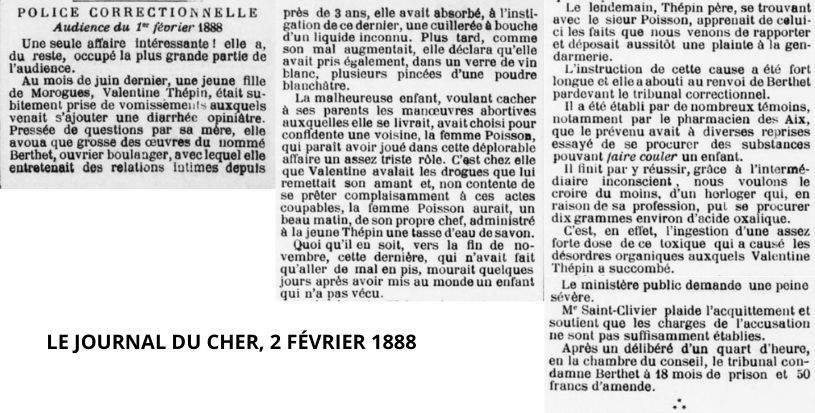

C’est au printemps 1887 que Valentine, âgée de 18 ans, doit se rendre compte qu’elle est enceinte ; elle en fait sans doute part à Ernest qui lui avait déjà parlé de mariage il y a peu de temps. La grossesse se déroulait-elle mal ou bien était-elle trop honteuse ? Au cours du mois de mai Ernest se rend chez plusieurs pharmaciens pour se procurer de quoi provoquer un avortement. C’est finalement un horloger qui, sans trop réfléchir, lui fournit de l’acide oxalique ; un produit détachant et qui élimine la rouille… Ernest fait donc boire à Valentine « un liquide inconnu », puis une poudre dans un verre de vin blanc. Pour ne pas être découverte par ses parents, elle se rend chez une voisine « la femme POISSON » pour boire la mixture. Cette dernière lui aura aussi de son propre chef administré une tasse d’eau de savon.

La grossesse se poursuit mais Valentine est de plus en plus malade, en proie à des vomissements répétés et des diarrhées. Sa mère s’inquiète et Valentine lui avoue enfin être enceinte d’Ernest, avec qui elle entretient des relations depuis quatre ans.

Le 11 octobre 1887, Valentine accouche finalement d’un petit Désiré Isidore Abel, né de père inconnu. C’est son oncle Lucien ALFROY, journalier à Morogues qui déclare la naissance. Douze jours plus tard le petit Désiré décède. Et hélas l’état de Valentine ne s’arrange guère.

Le 5 novembre Ernest part à Nevers pour y faire son service militaire. Neuf jours plus tard Valentine décède. Le lendemain, son père dont on imagine la douleur d’avoir perdu sa fille unique, apprend par l’époux POISSON la triste histoire et dépose immédiatement plainte à la gendarmerie. Une autopsie est réalisée par le docteur LONGUET, qui découvre que le foie de Lucie est atrophié, les lésions ressemblant à l’atrophie jaune, que l’on rencontre plus souvent dans les pays chauds, mais qui pourrait être liée à l’ingestion d’acide oxalique.

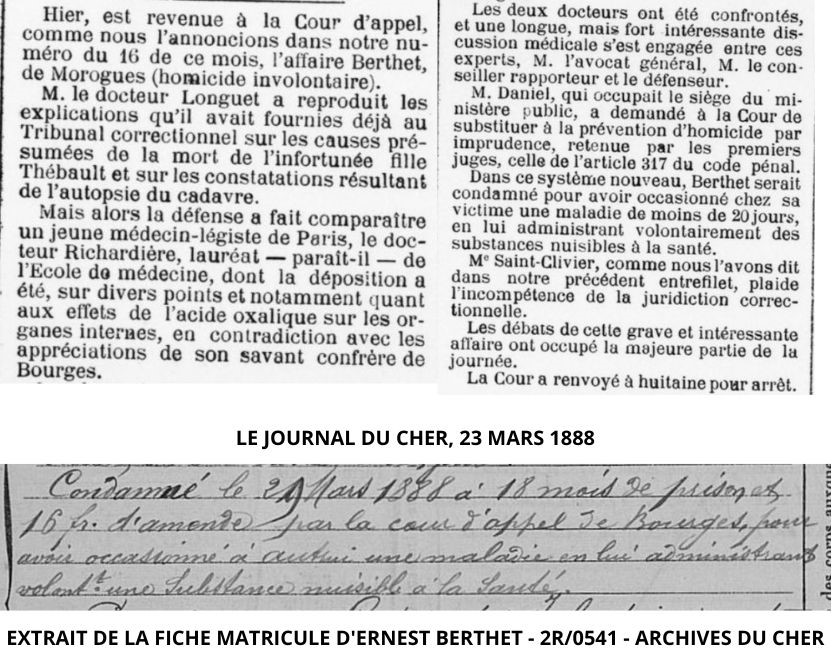

Le 20 novembre Ernest est arrêté puis jugé le 1er février 1888. Ses antécédents ne jouent pas en sa faveur : il semblait avoir une grande influence sur Valentine, lui aurait soutiré de l’argent, promis de l’épouser et menacé de la quitter si elle ne prenait pas les drogues pour l’avortement. Il n’est pas condamné de suite. Il passe une nouvelle fois devant le juge, et un médecin légiste parisien vient donner une contre expertise. Il semblerait qu’une bonne partie de la séance ait été prise par la discussion entre les médecins. Mais Ernest est finalement condamné à 18 mois de prison fin mars 1888 « pour avoir occasionné à autrui une maladie en lui administrant volontairement une substance nuisible à sa santé.

Les déboires judiciaires entre la famille BERTHET et THEPIN connaîtront une suite malheureuse, relatée par les journaux. Le 1er janvier 1893 le père de Valentine a sans doute un peu bu et confondant sans doute Ernest avec une autre autre personne, il vient à sa rencontre. Le journal précise que Charles vient trouver Ernest « avec lequel il est très mal », ce que l’on imagine sans peine. Ernest est surpris et répond un peu brusquement, Charles THEPIN s’emballe. Le frère d’Ernest, Théophille, arrive à ce moment et pense que son frère est menacé, il empoigne Charles THEPIN et le fait tomber à terre. Il sera condamné à 50 francs d’amende.

Le 28 octobre 1896, Ernest sera réhabilité par la cour d’appel de Bourges de cette condamnation.

-

Le 4 février 1823 Étienne LOISEAU épousa Thérèse CHAILLOUX

Le 29 fructidor de l’an huit de la république nait Etienne LOISEAU au hameau des Buissons en la commune de Santranges (18), à quelques centaines de mètres du département voisin du Loiret. Son père y est manœuvre.

On ne peut qu’imaginer les tractations qui ont précédé son futur mariage. Lui, accompagné de sa mère et peut-être de son frère aîné Silvain, et du côté de sa promise Thérèse, son tuteur François ANDRE, qui deviendra son beau-frère. Si Étienne est orphelin de père depuis neuf mois, Thérèse a perdu sa mère sept ans auparavant et son père depuis seize ans. Ces derniers vivaient à Sury-ès-Bois, sa commune de naissance, où ils étaient cultivateurs.

Le mariage fut célébré le 4 février 1823 à Santranges. Etienne était alors manoeuvre, âgé de vingt-trois ans ; Thérèse était âgée de 21 ans et était domestique.

Les Flagis à Sury-ès-Bois où vivaient les parents de Thérèse – Les Buissons à Santranges où est né Étienne et Les Pasquiers à Cernoy où ont vécu François ANDRE père et fils François ANDRE semble avoir eu une place importante dans la vie de Thérèse et sa fratrie. En effet il fut son tuteur, mais aussi témoin du décès de son père. Il vécut aux Pasquiers à Cernoy-en-Berry (45) où il fut sabotier puis laboureur. Son fils, également prénommé François, fut parrain du dernier enfant d’Étienne et Thérèse. Il ne vécut que trente-huit ans.

Du mariage d’Étienne et Thérèse j’ai trouvé cinq enfants, dont deux seulement atteignirent l’âge adulte : Jean Étienne l’aïeul de mon mari, qui vécut entre Santranges et Dampierre-en-Crot, et Thérèse.

Thérèse CHAILLOUX (mère) vivra 72 ans et décèdera au hameau des Buissons, à Santranges. Son époux quittera ce monde deux ans plus tard, à Barlieu.

-

Il y a 200 ans le mariage de Jean DAVID et Jeanne MALLET

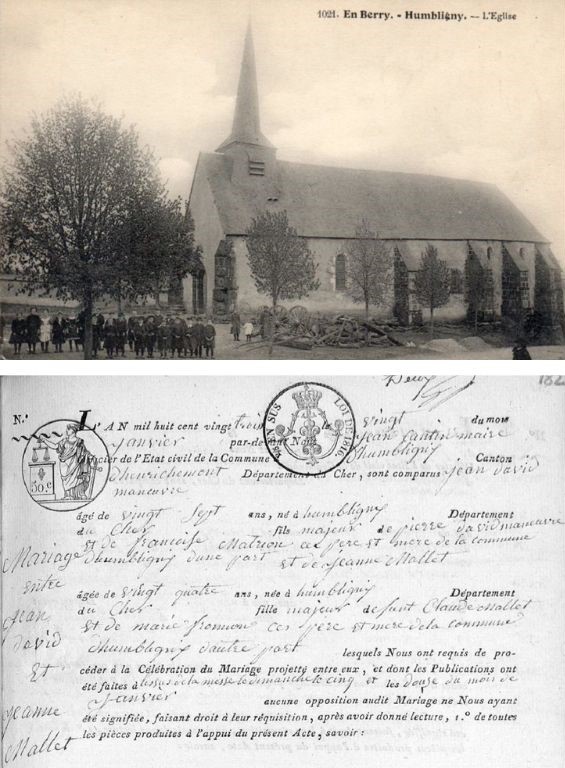

Le 20 janvier 1823 à Humbligny (18,) les familles de Jean DAVID et Jeanne MALLET se retrouvent pour sceller leur union.

Jean est un manœuvre de 27 ans, fils de Pierre DAVID également manœuvre et de Françoise MATHERION, dont le patronyme sera orthographié différemment à chaque acte (de MATRION à MELLERON). Jeanne quant à elle est âgée de 24 ans, fille de défunt Claude MALLET et de Marie FROMION. Ils perpétueront une lignée de manœuvres et petits laboureurs.

L’officier d’état civil a cité les témoins, mais sans préciser leur lien avec les époux… même si les patronymes suggèrent qu’ils devaient être des membres de la famille ; tous sont originaires de la même commune d’Humbligny :

- Jean LECHAINE, manœuvre âgé de 37 ans

- Pierre FROMION, laboureur âgé de 48 ans

- Louis FROMION, manœuvre âgé de 52 ans

- Louis MALLERON, manœuvre âgé de 27 ans

Un mois auparavant, le 26 décembre 1822, les futurs époux et leurs familles s’étaient rendus à Henrichemont, chez Maître BESSON pour conclure le contrat de mariage. Les futurs époux n’apportent pas grande fortune ; lui se constitue en dot la somme de 100 francs, complétée par 100 francs lui venant de son père. Elle apporte son droit mobiliser non encore liquidé dans la succession de son père Claude MALLET.

Mais le contrat prévoit aussi leur vie après le mariage. En effet à partir du jour de la célébration, une « société universelle de gains mobiliers et immobiliers » est constituée, comprenant trois parts : deux appartiennent aux futurs époux, et la troisième à Marie FROMION, mère de la mariée.

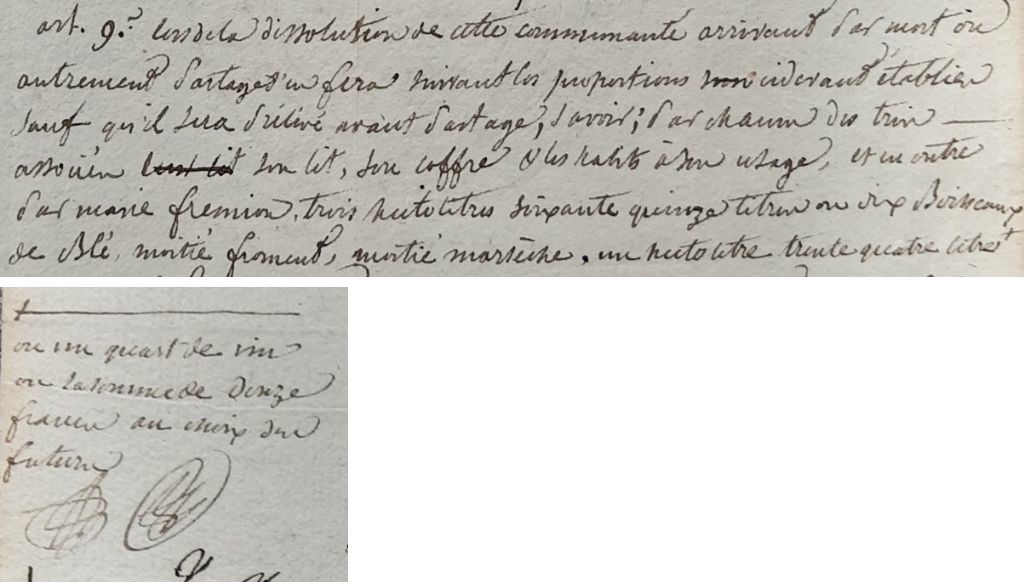

Une mention que je n’avais pas encore rencontrée apparaît dans le chapitre concernant la dissolution de la communauté… Classiquement, le partage se fera selon les proportions établies, à savoir par tiers. Mais Marie FROMION prélèvera en plus » trois hectolitres soixante quinze litres ou dix boisseaux de blé, moitié froment moitié marsèche (orge), un hectolitre trente quatre litre ou un quart de vin ou la somme de douze francs », au choix des futurs époux.

Minutes de Mr BESSON notaire à Henrichemont – E 24872 – Archives du Cher Jean et Jeanne auront au moins neuf enfants, pour lesquels je n’ai pas toujours beaucoup d’informations.

- Jean 1823-1845, soldat décédé d’une fièvre typhoïde à Phalsbourg (57).

- Louis 1825-1854, décédé célibataire à 28 ans

- Marie Rose 1827-1858, domestique décédée à 30 ans

- Silvain 1830-1905, qui deviendra conducteur et finira ses jours à Aubigny (18)

- Léon François 1833-?, journalier qui se sera marié au moins deux fois

- Pauline Joséphine Célestine 1835-?

- Marie, 1838-?

- Jean Baptiste 1840-1910, qui sera l’aïeul de mon mari, laboureur et cultivateur

- Rose 1846-?

-

Bilan 2022 et envies 2023

Le début de de janvier est une période propice aux bilans et bonnes résolutions. Je m’y prête de nouveau cette année en vous proposant ce bilan généalogique de l’année 2022 et mes envies pour 2023.

Bilan de l’année 2022

Sur le blog et les réseaux

J’ai rédigé cette année treize articles sur le blog, soit un par mois en moyenne ce qui est pour moi un rythme satisfaisant. Vous trouverez en dessous ces articles et quelques infographies regroupés par branche de l’arbre de mes enfants.

Je me suis rendue compte en avançant dans l’année que je n’avais pas suffisamment de matière pour certains anniversaires généalogiques, les sources se faisant plus parcellaires notamment au XVIIIe siècle et les périodes précédentes. J’ai donc pris le parti de ne publier que des infographies, qui sont partagées sur twitter et ma page Facebook.

L’année 2022 est également celle où j’ai eu l’idée un peu folle de me lancer sur Twitch, où je parle généalogie généralement le mercredi soir. J’ai tout de même 40 streams à mon actif sur l’année !

Et parce que je ne suis pas seulement ici, j’ai également donné de mon temps pour Geneatech, avec la participation au GénéaWeekEnd 2022 plus la publication chaque mois ou presque du Généathème, un événement souvent attendu par les blogueurs.

Les recherches

Ce fut une très bonne année, du côté des recherches ! J’ai pu me rendre par trois fois aux archives du Cher, et faire des recherches plus variées que les fois précédentes : archives hospitalières, dossiers de procédures judiciaires, élections… Je tiens aussi à remercier les amis et bénévoles qui ont fait des recherches pour moi à distance.

Cette année 2023 a également été marquée par la mise en ligne de nombreux documents par les archives du Cher, ce qui m’a permis de nombreuses découvertes :

- Listes cantonales de tirage au sort

- Tables de successions et d’absence

- Tables de l’enregistrement des contrats de mariage

- Cartes du combattant

Envies 2023

Je n’ai pas de gros objectif pour l’année 2023. Je compte me laisser porter par mes recherches pour les anniversaires généalogiques ou les surprises qui ne manquent jamais d’arriver.

Mon principal projet pour cette année sera d’améliorer le graphisme de mon blog, si j’arrive à comprendre comment tout cela fonctionne.

Je vous souhaite à tous une excellente année 2023 !

-

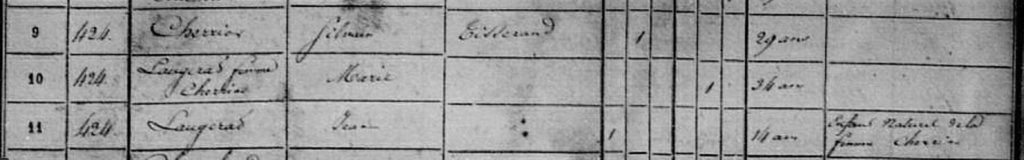

Jean Thomas LAUGERAT, élève de l’hospice de Bourges

Une fois n’est pas coutume, nous allons nous intéresser aujourd’hui à l’arbre de mon mari, et plus particulièrement à Jean Thomas LAUGERAT son sosa 48. Nous remontons ici la branche de son grand-père maternel, une lignée de maçons. Lignée qui s’arrête (ou plutôt qui débute) avec cet ancêtre…

Le vingt et un décembre 1822, à onze heures du soir en la commune d’Henrichemont (18), Marie LAUGERAT jeune domestique de vingt deux ans met au monde Jean Thomas. Elle vit alors chez ses parents et est assistée d’une jeune sage femme, Louise MOREAU. Comme précisé sur l’acte de naissance, le père de Jean Thomas n’est pas connu.

Six ans plus tard, Marie LAUGERAT épouse Silvain CHERRIER un tisserand d’Henrichemont. Jean BORNAJON, qui était l’un des témoins de la naissance de son fils est également témoin du mariage. Jean LAUGERAT ira ensuite vivre avec sa mère et son beau-père jusqu’à ses quatorze ans au moins.

Cinq ans passent…

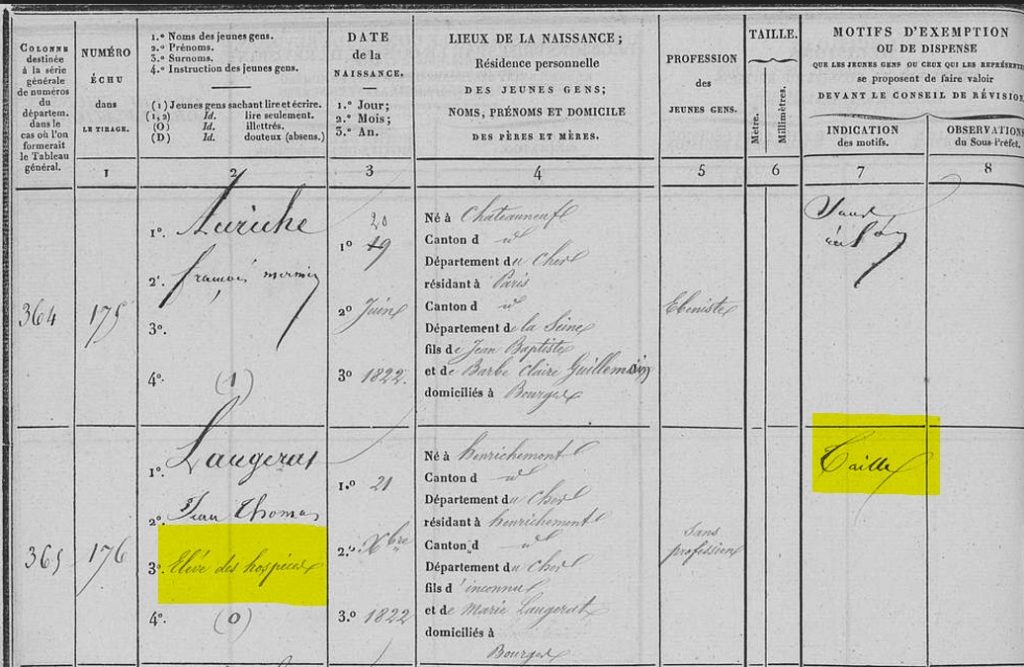

Jean LAUGERAT n’est plus présent avec sa mère dans les recensements. Pour ses vingt ans, il participe comme tous les jeunes hommes de sa classe au tirage au sort pour le service militaire. Il est enregistré au bureau de Bourges… et pour cause : il est élève de l’hospice de Bourges. Il sera exempté à cause de sa taille.

Nous retrouvons ensuite Jean LAUGERAT le vingt sept octobre 1844 à Henrichemont pour son mariage. Sa mère est présente et consent à l’union ; elle est alors pâtissière. L’un des témoins n’est autre que Sylvain CHERRIER son beau-père, lui aussi pâtisier.

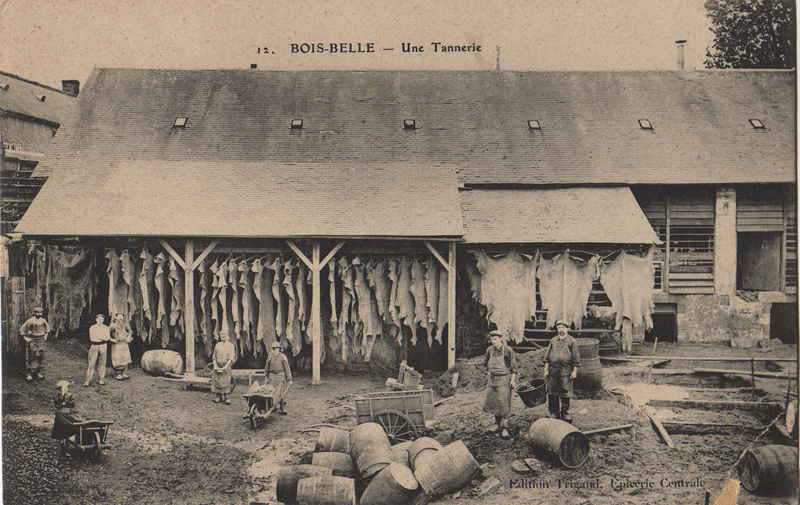

Il épouse Marie Joséphine GRANGER, fille d’une famille de tanneurs à Boisbelle, en cette même commune d’Henrichemont. Il ira d’ailleurs s’installer à Boisbelle, à proximité de ses beau-parents, où il exercera le métier de maçon, déjà mentionné lors de son mariage.

Le mariage se fit avec le consentement d’un tuteur « des enfants trouvés et abandonnés » et revêtu du sceau de la commission administrative des hospices de Bourges et signé Mayel-Genetry.

Que s’est-il donc passé durant son placement à l’hospice ? Marie LAUGERAT était-elle trop pauvre pour élever son enfant ? Jean a-t-il appris le métier de maçon avec son tuteur ? Avait-il des contacts avec sa famille ? Autant de questions qui n’auront sans doute jamais de réponse, car les archives des enfants placés conservées aux archives du Cher ne remontent pas jusqu’à cette période.

Jean et sa femme auront au moins 10 enfants.

Marie LAUGERAT décède en 1873, mais Jean ne recevra aucune succession car sa mère avait tout légué à son époux.

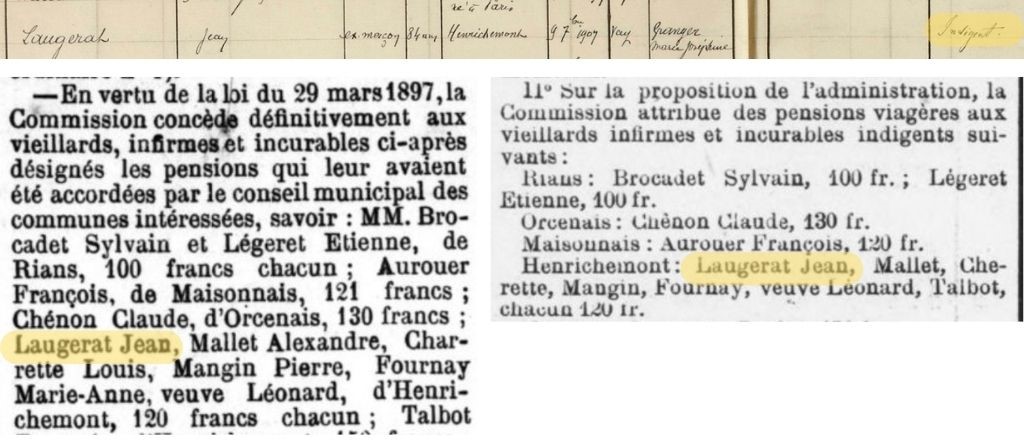

Composition de la succession de Marie LAUGERAT Jean LAUGERAT et Marie GRANGER termineront leur vie dans un certain dénuement puisqu’ils sont tous deux notés indigents dans les les tables de succession et d’absence. Jean LAUGERAT recevra même une pension, alors que peu sont distribuées dans le département !

En haut : table des successions et absence. En bas à gauche L’indépendant du Cher 31/12/1898. En bas à droite le Journal du Cher 01/01/1899 Article publié le 1er mars 2014 et mis à jour le 21 décembre 2022

Actes de naissance d'Henrichemont - 3E 1996 Actes de mariage d'Henrichemont - 3E 2274 Actes de mariage d'Henrichemont - 3E 2000 Recensement d'Henrichemont - 27J 0082 p28 Table des successions et des absences - Bureau d'Henrichemont lanvier 1904-décembre 1918 1Q 12107 Registres des déclarations de mutation après décès 25 septembre 1872-27 janvier 1874 1Q 5896 - Archives du Cher

-

L’accident de Georges et les métiers de Marie

Georges MIDROUILLET nait le 28 juin 1883 au « Fond de Vailly » sur la commune d’Ivoy-le-Pré (Cher), de Pierre Henri MIDROUILLET et Justine MOINDROT, tous deux journaliers. Il est le petit dernier d’une fratrie de cinq enfants ; seize ans le séparent de Jean Baptiste Joseph MIDROUILLET, aîné de la famille et aïeul de mon mari.

L’accident de Georges

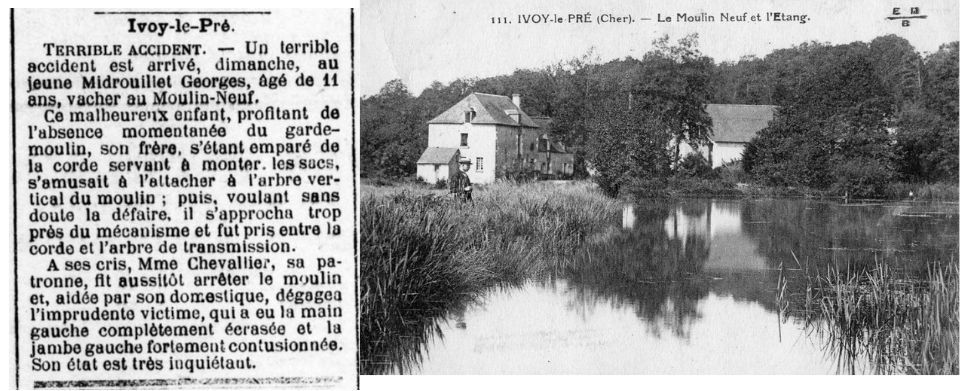

Tous les enfants ont travaillé dès leur plus jeune âge ; on les retrouve domestiques, journaliers, vachers, sur la commune d’Ivoy-le-Pré. Et la presse rapporte un terrible accident qui s’est produit en 1894.

A gauche : article de l’indépendant du Cher, 3 novembre 1894 sur Retronews. A droite : carte postale du Moulin Neuf. Ainsi donc l’un des frères de Georges (je n’ai pas réussi à trouver lequel) travaillait comme garde moulin, et Georges déjà vacher à onze ans a joué avec les cordes dans le moulin et fut pris entre le mécanisme et l’arbre de transmission. Fort heureusement sa patronne l’entend crier et réussi à le dégager. On apprend que sa main gauche est complètement écrasée et que sa jambe gauche est contusionnée. Son état est très inquiétant…

J’ai ainsi cherché à en savoir plus. Vous serez soulagés d’apprendre que l’on retrouve Georges dans le recensement de 1906, à Ivoy-le-Pré où il est domestique chez un nommé LANNOUE. Étonnamment je n’ai pas réussi à trouver sa fiche matricule ; même s’il n’avait pas été apte au service j’aurai dû le voir dans le répertoire. Qu’il ait été handicapé ou non suite à sa mésaventure, il continua de travailler.

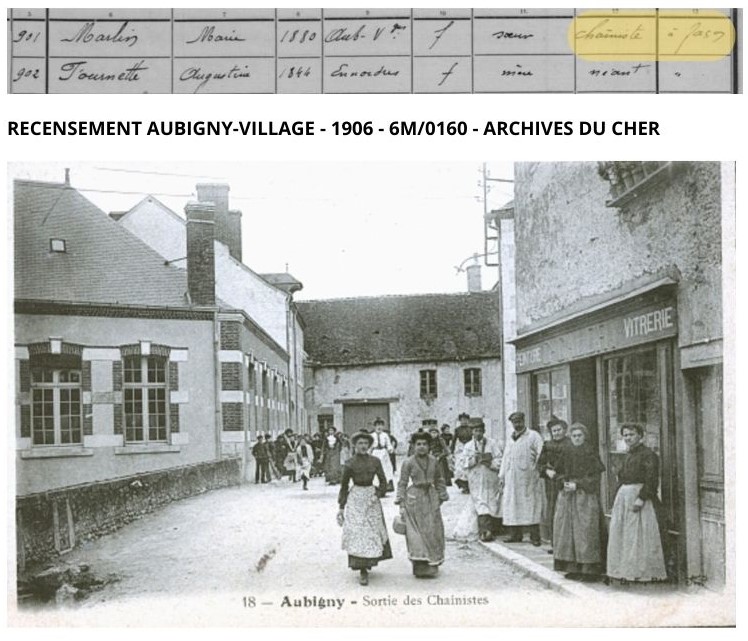

En 1920, il épouse Marie Augustine MERLIN (ou MARLIN) chemisière demeurant à Aubigny-sur-Nère. Un mariage « sur le tard », car lui-même est âgé de 36 ans et son épouse de 40 ans ; je ne leur ai d’ailleurs pas trouvé d’enfant. Ils vivent tout d’abord à Ivoy-le-Pré, plus précisément à « Plame-Souris », où Georges est cultivateur, avant de déménager à Aubigny-sur-Nère.

Les professions de Marie

Une fois n’est pas coutume, c’est sur les professions d’une femme que j’ai trouvé le plus d’informations ! En vivant dans une ville de taille plus importante et où étaient implantées des usines, les professions étaient plus variées.

En 1906, je retrouve Marie dans les recensements (merci FILAE). Elle vit à Aubigny-Village avec son frère, ses neveux et sa mère. Elle exerce alors la profession de chaîniste. Elle devait ainsi être ouvrière en bijouterie pour confectionner des chaînes en métal précieux.

Elle changera ensuite de profession. A Aubigny, les femmes sont soit journalières, chaînistes … ou chemisières !

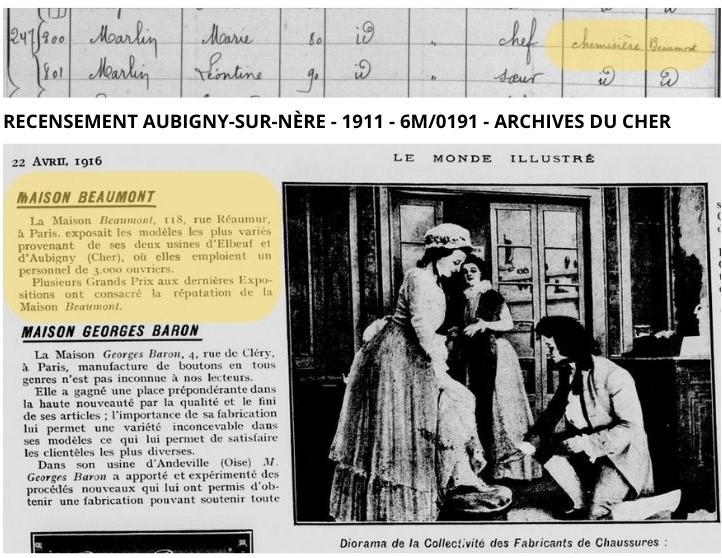

De 1911 à 1920 elle vivra rue des Dames. Et en 1911 le recensement précise qu’elle est chemisière chez Beaumont. Je ne trouve que peu de traces de cette usine, sauf sur Retronews avec une mention dans le Monde Illustré du 26 avril 1916. On y apprend que la maison Beaumont expose au 118 rue Réaumur, à Paris, des pièces fabriquées dans les usines de Elbeuf et Aubigny, ces usines employant 3000 ouvriers.

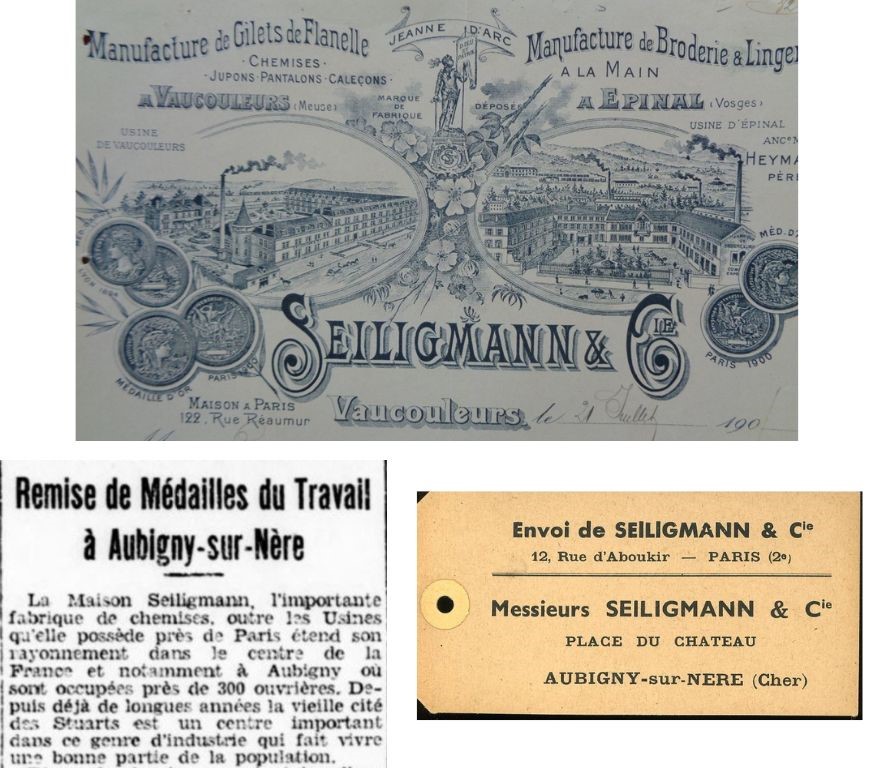

Après un passage dans la campagne d’Ivoy-le-Pré, Marie revient à Aubigny pour reprendre sa profession de chemisière. Cette fois-ci elle travaille pour Seiligmann. De nouveau une compagnie basée à Paris, qui fait la promotion sur son papier à en-tête de deux usines… mais pas celle d’Aubigny. Ils s’y sont pourtant bien implantés, comme le confirment les articles de journaux qui relatent tour à tour les remises de médailles.. ou les accidents du travail.

Papier à en-tête et étiquettes en vente sur Delcampe. En bas à gauche extrait de la Dépêche du Berry du 6 août 1937 – Retronews. Bien des informations dont je dispose n’auraient pu être découvertes sans l’océrisation, ce processus qui permet à un logiciel de reconnaître les caractères d’une image scannée. C’était le thème du Généathème de décembre 2022 !

-

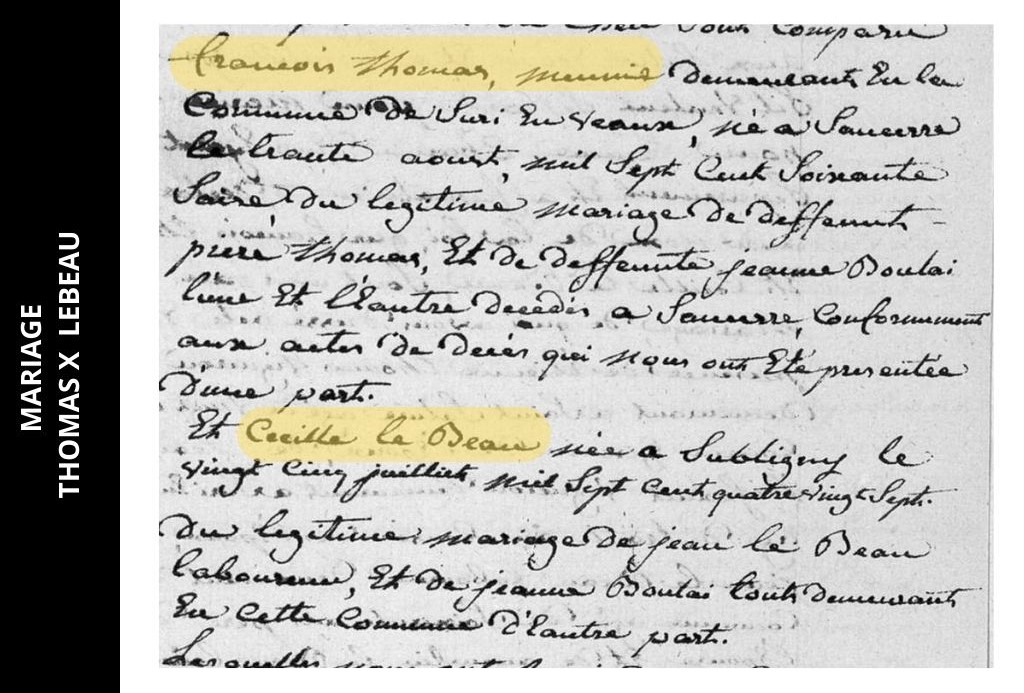

Cécile LEBEAU, une vie au bord de la Belaine

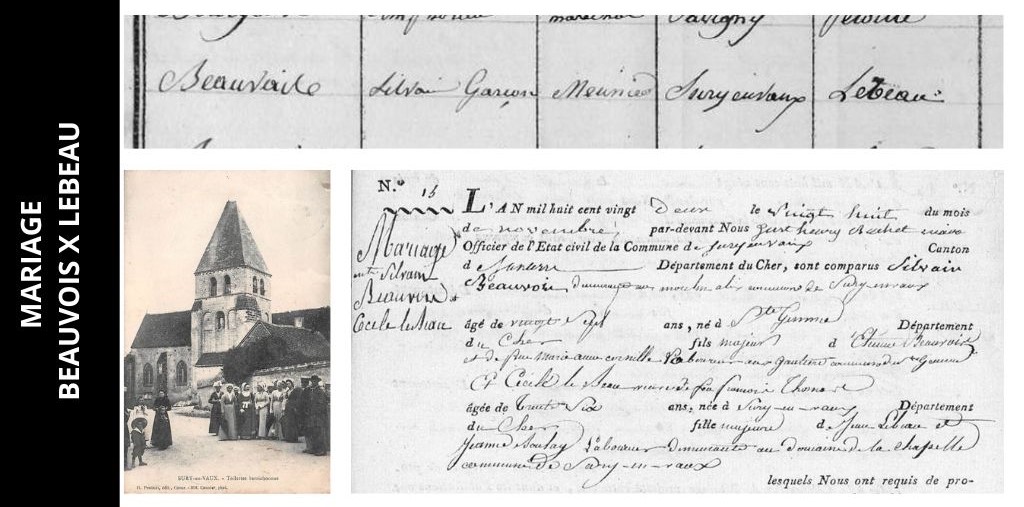

Le 28 novembre 1822 à Sury-en-Vaux (Cher), mon aïeule Cécile LEBEAU se remarie. Elle est accompagnée de ses parents laboureurs à « la Chapelle » et au moins un de ses oncles qui sera noté témoin. Le matin même, les futurs époux s’étaient rendus chez Maître BUCHET pour rédiger le contrat de mariage. Ses deux enfants nés du mariage avec François THOMAS, mon aïeul meunier, sont également présents ; ce dernier est décédé cinq ans auparavant au Moulin Alix.

Le futur époux Silvain BEAUVOIS est noté garçon meunier demeurant au Moulin Alix dans la table d’enregistrement des contrats de mariage. Peut-être est-ce là que Cécile l’a rencontré ? Y était-il employé ? Une chose est sûre, elle est bien plus âgée que lui ; avec ses 36 ans elle en a 9 de plus que son époux.

En haut extrait de la table des contrats de mariage 1Q/2240 – Sancerre. En bas acte de mariage – Sury-en-Vaux – 3E/2061. Archives du Cher. La jeunesse de Cécile et son premier mariage

Cécile est née le 25 juillet 1787 à Subligny (Cher) d’un père laboureur et d’une mère fileuse. Bien loin donc des moulins et des meuniers. Elle épousa le 14 novembre 1809 mon aïeul François THOMAS, meunier, à Savigny-en-Sancerre. Elle était accompagnée de son oncle Augustin, laboureur dans cette commune.

Acte de mariage – Savigny-en-Sancerre – 3E 2055. Archives du Cher De cette union naîtront trois enfants. En 1811, deux ans après le mariage, vient au monde mon aïeul François THOMAS à Sury-en-Vaux, puis Félicité en juin 1814 et enfin Cécile en octobre 1815. En novembre de la même année décède la petite Félicité au Moulin Alix.

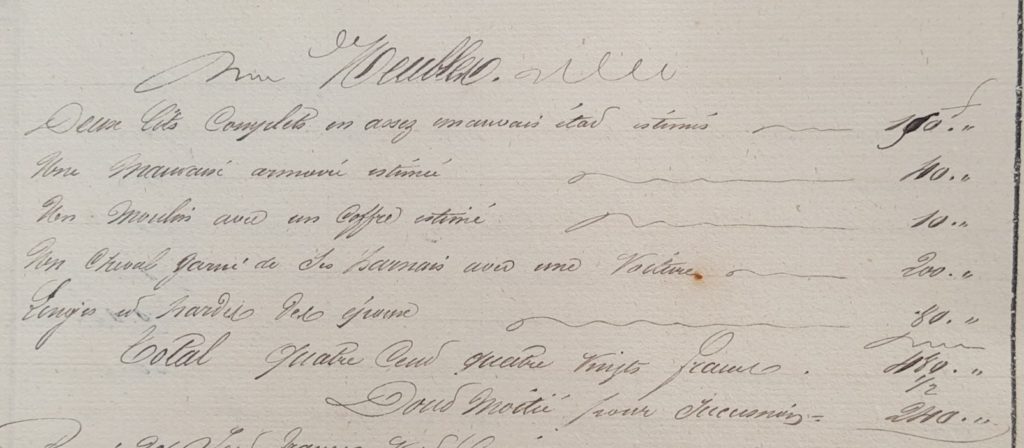

En avril 1817, Cécile se retrouve veuve alors qu’elle n’a pas encore 30 ans. François THOMAS décède au moulin à l’âge de 40 ans, la laissant seule avec ses deux jeunes enfants dont elle deviendra tutrice. La succession de ce dernier nous apprend qu’il avait de bien maigres moyens, et que le moulin ne semble pas lui appartenir.

Table des successions et d’absence (1Q/1649) et registres des mutations après décès (1Q/1678) du bureau de Sancerre. Archives du Cher Un peu de mobilier et à peine 4 ares de vignes… Comme prévu dans le contrat de mariage qu’ils avaient passé, Cécile a gardé pour elle un lit garni (10 francs), un coffre (5 francs), ses « hardes » (10 francs), un douaire (biens prélevés sur la succession de son mari de 20 francs), et enfin un loyer de 10 francs par année de mariage, soit 100 francs.

Après son second mariage

Du second mariage de Cécile, je ne sais pas grand chose, si ce n’est qu’il a duré moins de 10 ans, Cécile épousant un troisième homme en 1832. Cette période de la vie de Cécile reste mystérieuse pour plusieurs raisons :

- Il n’y pas de recensements disponibles à cette époque, je ne sais donc pas où Cécile et Silvain BEAUVOIS ont vécu.

- Les premières recherches sur la naissance d’enfants de ce mariage à Sury-en-Vaux n’ont rien donné.

- Son acte de décès n’a pas été noté par l’officier d’état civil.

- Les tables de succession et d’absence ne sont pas disponibles pour cette période.

Extrait de l’acte de mariage – Sainte-Gemme – 3E/2372. Archives du Cher. Ainsi donc le décès a été omis dans les deux exemplaires du registre d’état civil, voilà qui ne m’arrange pas… Le 8 novembre 1832, Cécile épouse à Sainte-Gemme Georges GUILLON, âgé de 32 ans. Elle en a douze de plus que lui. Étienne BEAUVOIS son beau-frère est présent ainsi que deux frères qui sont témoins de ce mariage.

Ses parents décèdent en 1836 et 1837 à Savigny-en-Sancerre, avant deux événements plus heureux : les mariages de ses enfants François en 1838 et Cécile en 1841.

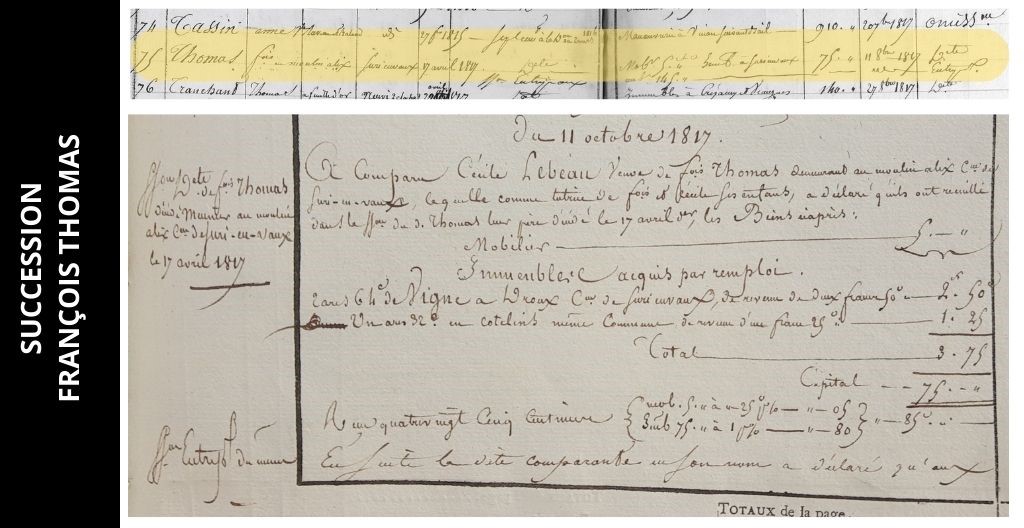

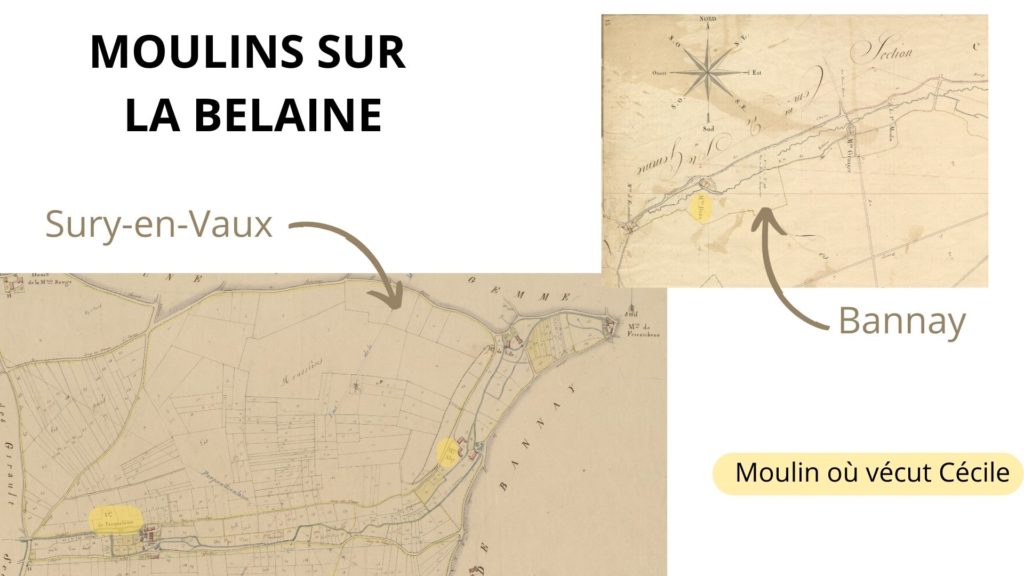

Cécile vivra tout d’abord avec son époux et son fils François au moulin de Panquelaine situé en amont du moulin Alix, comme l’atteste le recensement de 1846. Dix ans plus tard, Cécile et Georges vivent avec la fille de Cécile et son beau-fils Louis MAURICE au moulin Deza plus en aval, sur la commune de Bannay où elle restera jusqu’à sa mort.

Des moulins à blé présents sur la Belaine, il en existe encore sept aujourd’hui, bien qu’ils ne soient plus en activité. Un moulin était présent à Panquelaine depuis le XIIIème siècle, le Moulin Déza a quant à lui été construit au XVIIème siècle. Les moulins à eaux étaient associés à un moulin à vent ; par exemple le Moulin Déza était exploité en même temps qu’un moulin situé sur la commune voisine de Szinte-Gemme.

Moulins répertoriés le long de la Belaine – Bannay (3P 2459/01) et Sury-en-Vaux (3P 2697/06). Archives du Cher En 1860 Cécile enterre son troisième époux. Ce dernier lèguera le peu de biens qu’il possède à son beau-frère Pierre THUILIER vivant à Sury-en-Vaux. Quelques semaines avant son décès, Cécile verra revenir au moulin un de ses petits-fils âgé de 23 ans militaire en convalescence ; malheureusement il ne survivra pas.

Cécile décèdera à l’âge de 82 ans, le 27 janvier 1870 à Bannay. François THOMAS mon aïeul, qui a quitté le métier de meunier pour devenir vigneron, est l’un des témoins sur son acte de décès. Le second est Louis MAURICE, son gendre, qui sera également son héritier.

-

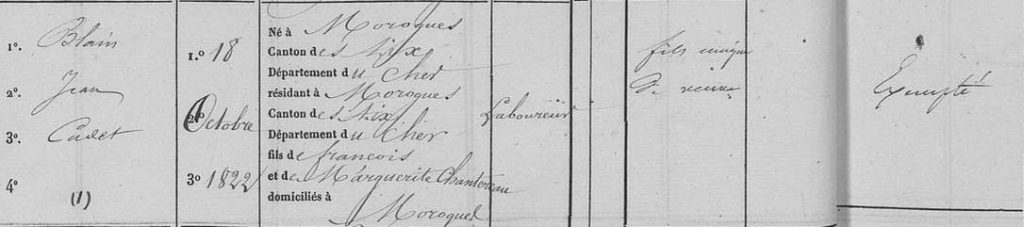

Naissance et vie de Jean BLIN

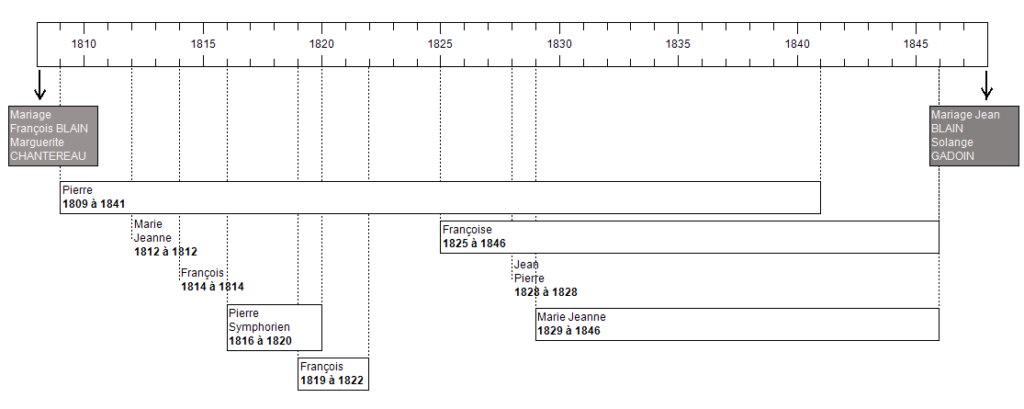

Il y a 200 ans vint au monde Jean BLIN, le sosa n°40 de mon mari (son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père). Jean est le fils de François BLIN, un laboureur, cultivateur, et Marguerite CHANTEREAU qui fut fileuse. Son frère aîné Pierre, âgé de 13 ans, est également présent dans le foyer situé au Pézard, un hameau du village de Morogues. Pierre est le seul survivant d’une fratrie qui avait compté trois autres enfants morts en bas âge.

Si Jean est né à une heure du soir, François ira déclarer la naissance le lendemain à onze heures.

Une vue du hameau des Pezards de nos jours La vie de Jean est rythmée par les naissances, et malheureusement les décès qui jalonnent sa jeunesse. En 1841 Jean est âgé de 18 ans, ce qui sera une année funeste. Le 9 février son frère aîné Pierre décède, puis un mois plus tard le 10 mars c’est le tour de son père François. Il est le dernier homme à la maison, ce lui vaudra une exemption de service militaire l’année suivante.

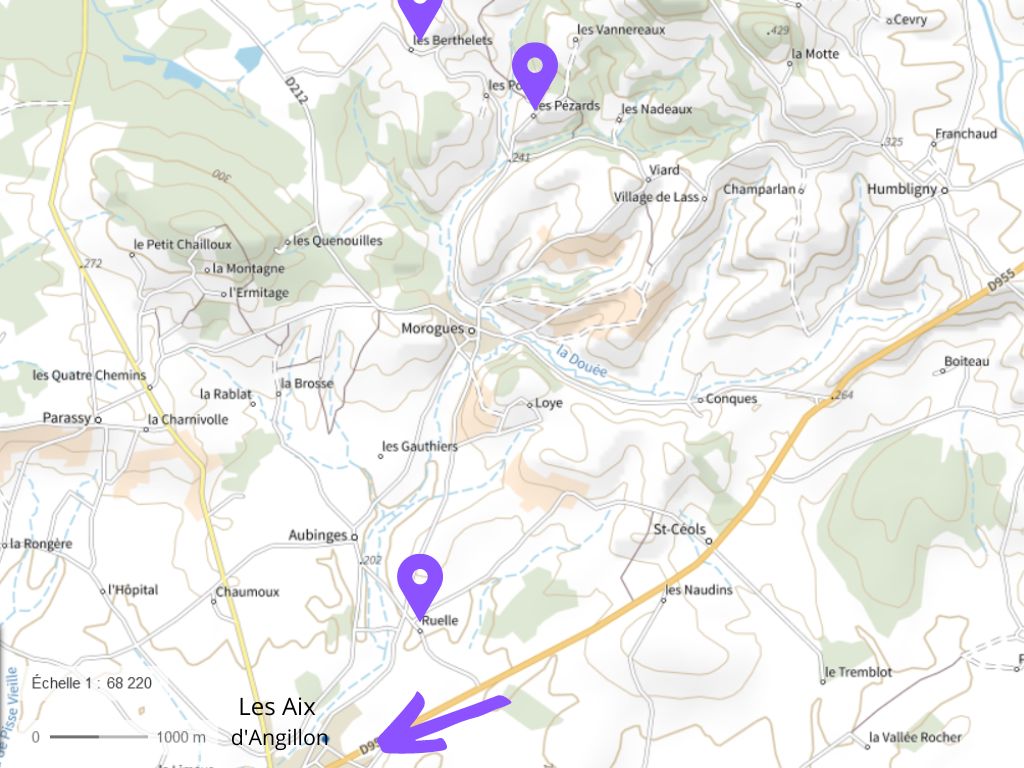

Jean exempté car fils aîné de veuve. Liste cantonale de tirage au sort – Arrondissement de Bourges – 1842 – 2R 33. Selon les actes, le nom est orthographié BLIN ou BLAIN Nouveau saut dans le temps. Le 30 janvier 1848 Jean se rend avec sa mère chez le notaire des Aix d’Angillon. Depuis le hameau des Berthelets où ils vivent maintenant, cela représente une dizaine de kilomètres. Ils y retrouvent Solange GADOIN, sa fiancée, et son père venus de Ruelle. Ils sont venus coucher sur papier le contrat que les deux familles ont imaginées pour leur futur mariage. Les deux futurs époux apportent ainsi l’un et l’autre leurs droits dans la succession à venir de leurs parents décédés. Et l’on y prévoit également les premières années de leur vie de couple. Sont présents, du côté du marié son oncle François CHANTEREAU qui vit au hameau de Pezard, à Morogues. Du côté de Solange : son oncle Jean-François GADOIN tisserand à Aubinges, et son beau-frère François MILLET, vigneron à Aubinges.

Deux semaines plus tard nos protagonistes se retrouvent à dix-huit heures pour le mariage à Aubinges. Un autre oncle de Jean est présent, le frère de sa mère qui se prénomme Jean CHANTEREAU (même prénom, peut-être son parrain ?), qui est est journalier à Henrichemont. Les témoins de la mariée sont les mêmes que pour la signature du contrat de mariage.

Jean se sera sans doute senti un peu seul en ce jour. De ses huit frères et sœurs, il n’en reste plus aucun en vie. Ses deux petites sœurs étant décédées deux ans auparavant, en 1846.

Lignes de vie de la fratrie de Jean BLIN (cliquez pour agrandir) Le contrat de mariage nous apprend que dès le soir de la cérémonie, les jeunes mariés sont partis vivre chez la mère de Jean. On a créé une « société » à l’occasion, dans laquelle chacun possèdera un tiers. Marguerite CHANTEREAU y apportera l’ensemble de ses biens, et les époux la dot prévue.

Dans la marge du contrat, il est indiqué que ladite société est dissoute en 1851. Marguerite n’avait pourtant nulle part ailleurs où aller, ses autres enfants étant tous décédés. Se pourrait-il que notre petit monde ne se soit pas entendu ?

Entre 1853 et 1854, Jean et Solange quittent Morogues pour rejoindre Ruelle, le plus grand hameau du village d’Aubinges. Que tout le monde se rassure ! Lors du recensement de 1856, on apprend que Marguerite CHANTEREAU vit toujours avec son fils et sa brue, elle est même la chef du foyer. Deux petits-enfants, Jean Baptiste et Joseph, vivent avec eux, ainsi qu’un enfant de 8 mois en nourrice, Silvain THEME.

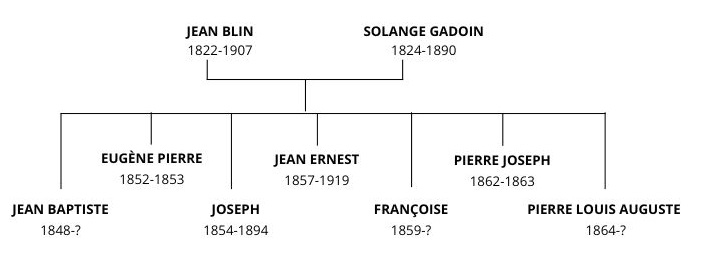

Enfants de Jean BLIN et Solange GADOIN Après une vie où il aura été vigneron, cultivateur et propriétaire, Jean terminera ses jours dans le foyer de son fils Jean Ernest (également ancêtre de mon mari), à l’âge de 84 ans, au hameau de Ruelle.

Jean était-il coquetier ?

J’avais noté dans mon logiciel que Jean avait occupé la profession de coquetier. Mais en reprenant l’intégralité des actes le concernant ainsi que ses enfants : aucune trace du métier. Je ne pense pas avoir rêvé… mais peut-être simplement confondu avec son fils. Dans l’un des recensements sa brue est en effet notée coquetière. Le coquetier était un marchand ambulant qui récupérait des produits frais comme les œufs, les volailles ou le beurre dans les fermes pour les vendre au marché.

Sources Etat-civil : Morogues, 1816-1822, 3E 1433. Aubinges, 1843-1852, 3E 2497 - 1903-1917, 3E 5846. Liste cantonale de tirage au sort : Arrondissement de Bourges, classe 1842, 2R 33. Contrat de mariage : Minutes de Me BRISSET, E/22431. Recensements : 1876, 6M 0084 - 1891, 6M 0099 - 1901, 6M 0130 - 1906, 6M 0158. Table des successions et absences des Aix d'Angillon : 1903-1925. 1Q 12208.

-

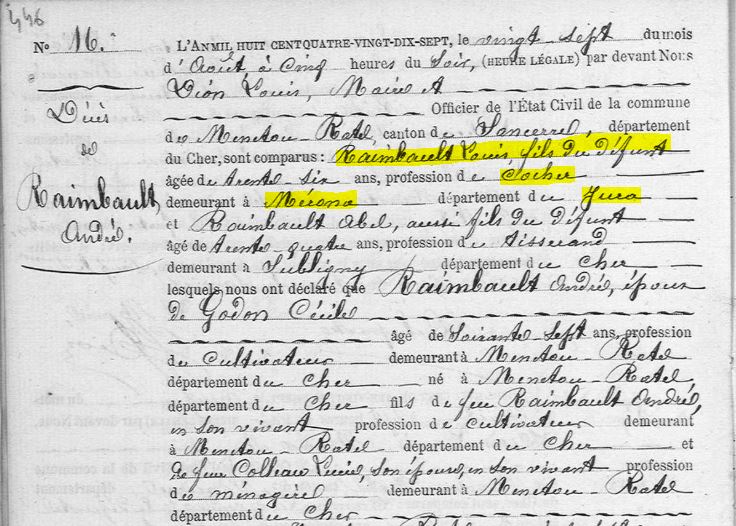

Louis Célestin RAIMBAULT, cocher à Mérona

Cette recherche a débuté lorsque je commençais à m’intéresser de plus près aux collatéraux de mes ancêtres. C’est en étudiant l’acte de décès d’André RAIMBAULT, fils de mes aïeux André et Lucie COLLEAU et frère de Louis Augustin, que je suis tombée sur cette information : l’un des déclarants est Louis RAIMBAULT, son fils cocher à Mérona dans le Jura. Soit plus de 230 km à vol d’oiseau.

1893 – 1902, Menetou-Râtel, 3E 5573 De là commence un jeu de piste qui me fera voyager presque dans toute la France…

Autour du mariage

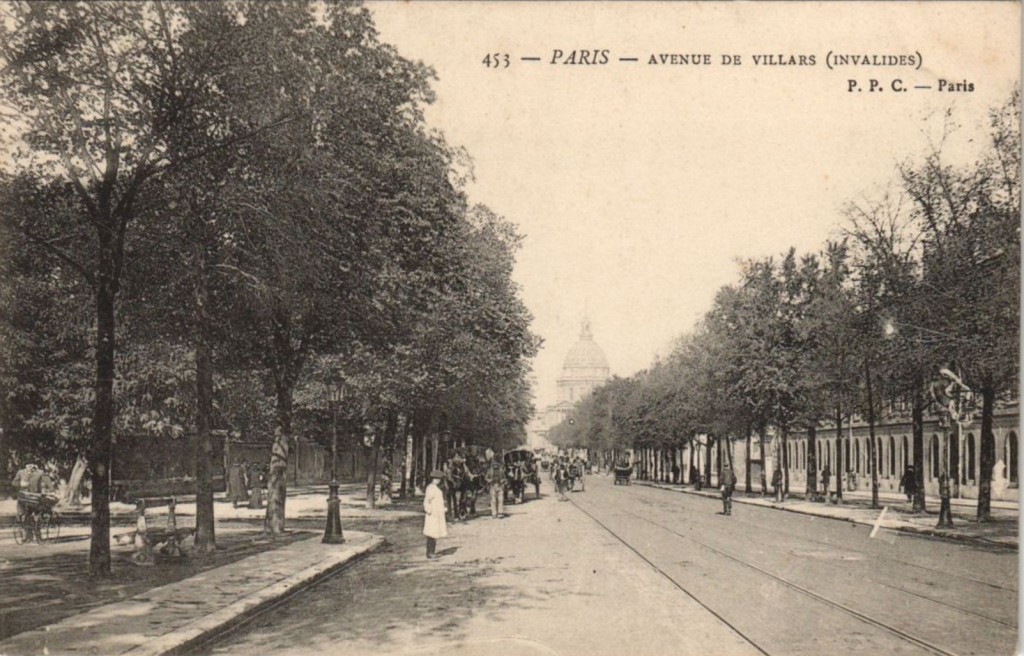

Le 22 octobre 1886 à 11 heures du matin, Louis Célestin RAIMBAULT épouse Célestine Louise FRAPPEREAU à Ménetou-Râtel. Il est âgé de 25 ans et est cultivateur en cette commune. Elle a un an de moins que lui et est originaire du Maine-et-Loire où ses parents sont marchands. On apprend qu’elle est actuellement domestique à Paris, rue de Villars. Ce mariage est l’occasion pour Louis Célestin de reconnaître la naissance de Célestin Joseph. Notre Louis Célestin devait donc avoir vécu à Paris auparavant…

Six ans auparavant, le 5 novembre 1880 à 9h du matin, Célestine Louise accouche du petit Célestin Joseph François au 154 boulevard St Germain. C’est ici que vit la sage-femme qui déclarera la naissance. Célestine est alors lingère et habite au 81 boulevard Montparnasse. Neuf mois plus tard, elle reconnait la naissance de l’enfant et est alors domestique au 15 boulevard du temple. Un chapelier et un bijoutier sont témoins.

Après le mariage et la régularisation de leur situation, ils sont sans doute retournés à Paris. Deux ans plus tard un petit Abel nait. Célestine accouche chez ses beaux-parents alors que Louis Célestin est resté à Paris.

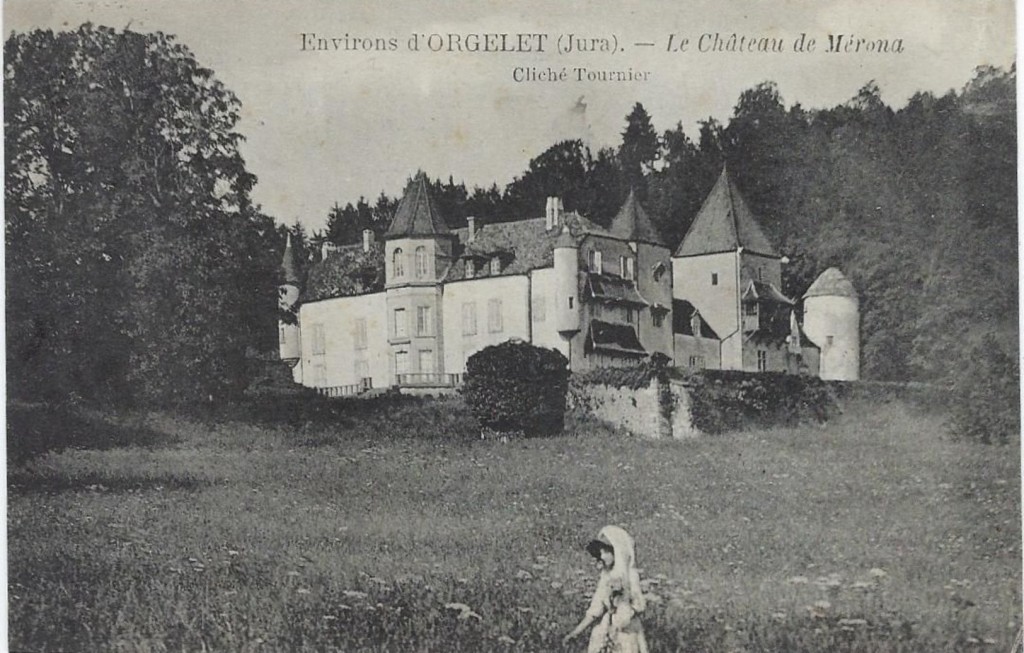

Le départ pour Mérona

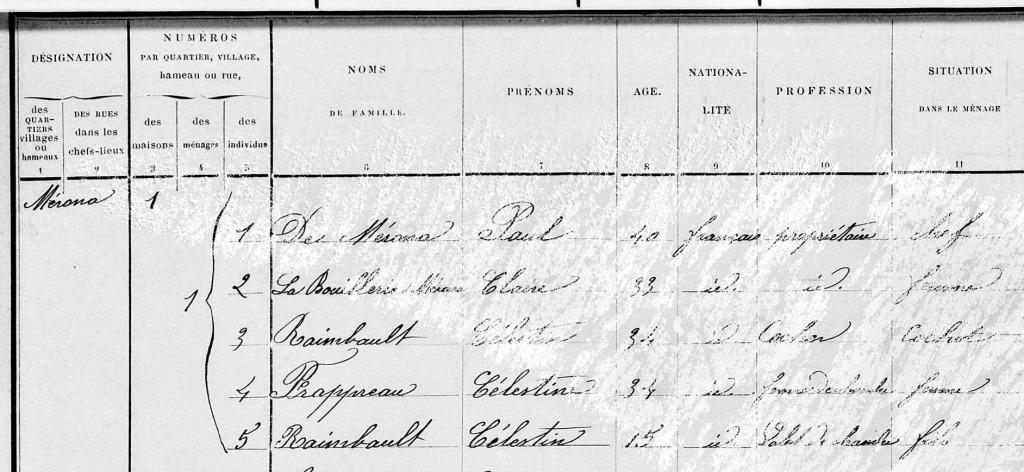

Ils partent ensuite à Mérona, où naîtra Elisabeth leur dernier enfant. Les deux plus jeunes enfants iront vivre chez leurs grand-parents berrichons comme en attestent les recensements ; pas de trace de leur fils aîné en 1891… mais en 1896 ce dernier rejoint ses parents pour travailler comme valet de chambre à Mérona. C’est également à cette occasion que je découvre que Louis Célestin est passé de domestique à cocher.

Mérona est le plus petit village du Jura ! Vu la position de notre couple dans les recensements, il est fort probable qu’ils travaillaient pour le châtelain.

Recensement de 1896 – Mérona – Archives du Jura – 6M667 Ils quitteront Mérona entre 1896 et 1900 : sur la fiche matricule de leur fils Célestin il est indiqué qu’ils vivent en 1900 à Orléans, puis sur celle d’Abel en 1908 ils sont de retour à Paris.

Je les retrouve enfin cités dans les actes de mariage de deux enfants : pour celui d’Abel en 1916 Louis Célestin est toujours cocher, et le couple vit au 43 rue Lecourbe. L’année suivante pour le mariage d’Elisabeth Louis Célestin est employé, toujours à la même adresse, Célestine vit au 116 rue de Grenelle avec sa fille.

J’ai quelques informations supplémentaires sur la vie de leurs enfants, mais ce sera pour une prochaine fois !