Mes ancêtres

-

Il y a 200 ans naissaient Anne Hortense LEGER et Étienne LOISEAU

Célébrons le dernier anniversaire généalogique de l’année 2023 : le 28 décembre 1823 naissait Anne Hortense LEGER. Quelques semaines auparavant, le 19 octobre, naissait son époux Jean « Etienne » LOISEAU.

Malgré leur condition modeste, c’est un couple qui déménagea de nombreuses fois, et durant quelques mois Etienne fut même garde particulier.

Pour leur rendre hommage je vous propose de retrouver les lieux où ils vécurent dans cette infographie interactive (en cliquant vous aurez le nom du lieu et une photographie).

-

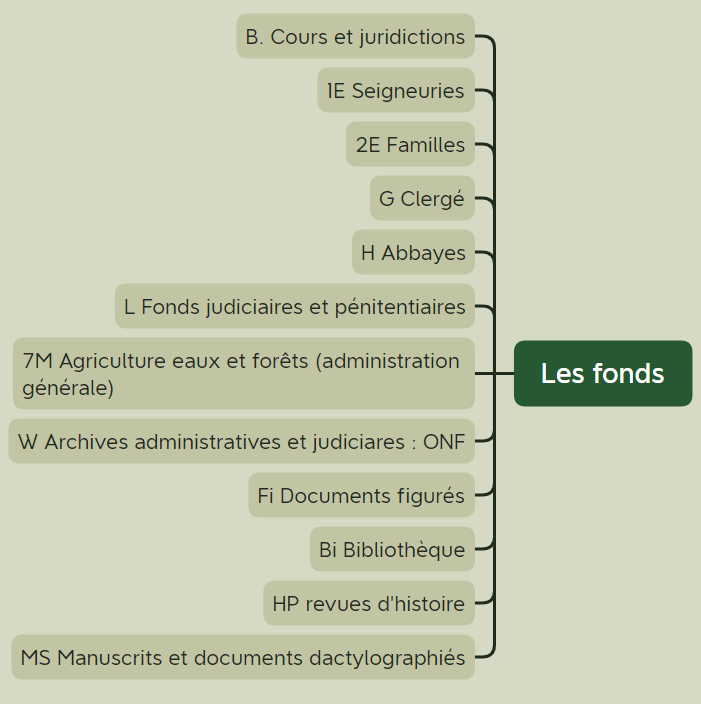

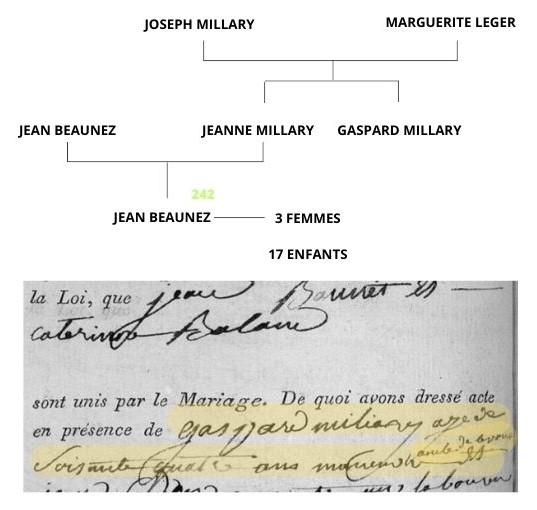

Le mystère du testament de Gaspard MILLARY sera-t’il résolu ?

La mise en ligne de nouvelles sources par les archives départementales de la Nièvre me permet de mettre à jour une recherche dont j’ai parlé il y a 3 ans maintenant dans cet article. Cela concerne le testament de Gaspard MILLARY, qui légua tout ce qu’il possède à son neveu, mon aïeul, Jean BEAUNEZ. Tous deux quittèrent le village de Préporché dans le Morvan, pour traverser la Loire et s’établir à Herry. Si Jean aura trois femmes et dix-sept enfants, Gaspard terminera ses jours seul, mais dans le même hameau que son neveu.

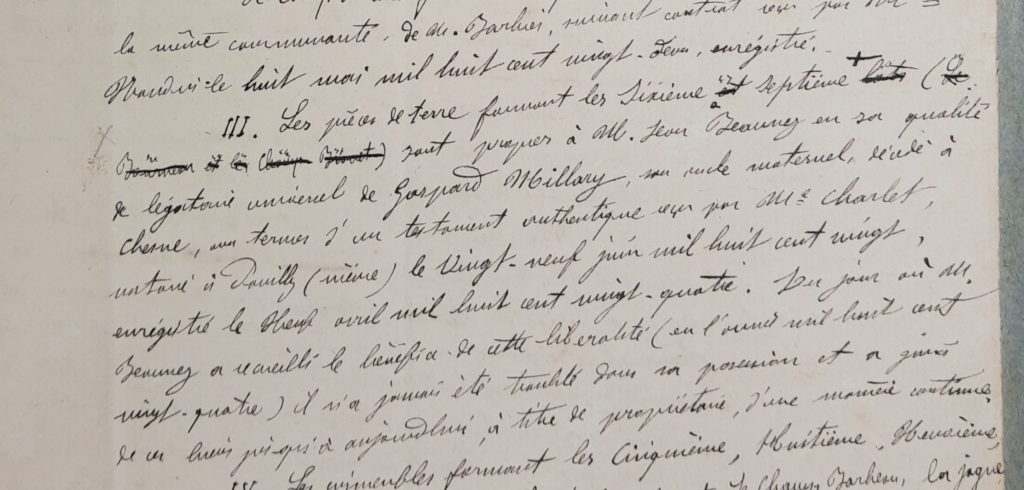

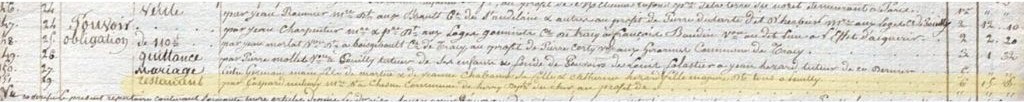

Extrait de l’acte de mariage de Jean BEAUNEZ avec sa première femme Catherine BALLAND – Herry – 3E 2003 – AD18 J’ai toujours supposé que les liens entre Jean et Gaspard avaient dû être plus que ceux d’un oncle avec son neveu, étant la seule famille à proximité. Gaspard fut notamment témoin du premier mariage de Jean et de la naissance de plusieurs de ses enfants. J’appris dans les documents liés à la succession de Jean BEAUNEZ que ce dernier avait été légataire universel de Gaspard MILLARY. Et je me suis toujours demandé si en-dehors des aspects administratifs, ce testament aurait pu me permettre d’en savoir plus.

Extrait du cahier des charges de la vente aux enchères de certains biens de Jean BEAUNEZ, Minutes de Louis COURSIER – Étude d’Herry – AD18 – 1859 E/23766 Malheureusement pour une raison tout à fait inconnue, Gaspard MILLARY décida que son testament serait dressé par Maître CHARLER à Pouilly-sur-Loire, de l’autre côté de la Loire. Ce dernier exerça à Pouilly plusieurs années puis quitta la ville pour reprendre une étude à Saint-Saulges, dans le même département de la Nièvre. Et si les minutes rédigées à Saint-Saulges furent versées, aucune trace des minutes de son passage à Pouilly. Quelle déception !

Des détails dans l’enregistrement

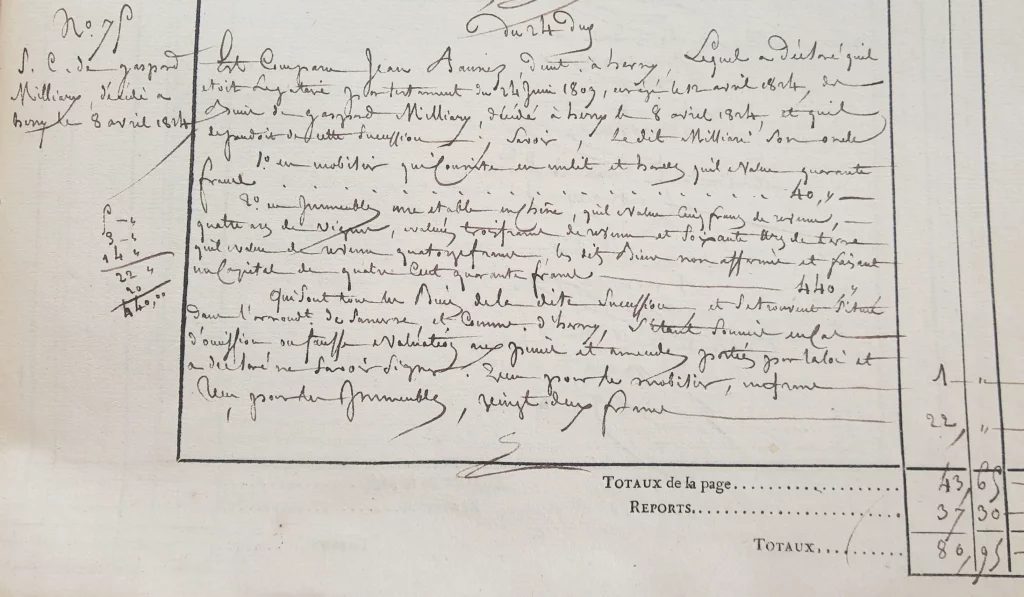

Qu’à cela ne tienne, j’ai pu explorer une nouvelle piste l’été dernier lors de ma visite aux archives du Cher : celle des registres de mutation après décès. S’il y a eu testament c’est que Gaspard avait des bien, et s’il y avait des biens il y a forcément eu enregistrement. Et c’est bien ce qu’il s’est produit ! Je savais d’avance que dans l’enregistrement il n’y a que des aspects administratifs, mais cela me permettrait au moins de confirmer la date du testament et le notaire (la date est d’ailleurs erronée). On y apprend donc que Gaspard laissa à son neveu :

- Un lit et des hardes, pour une valeur de 40 francs.

- Une étable au hameau du Chêne (5 francs de revenu), quatre ares de vigne (3 francs), et 60 ares de terres (14 francs de revenu), pour un capital de 440 francs.

Mutation après décès de Gaspard MILLARY – 1Q/2236 – AD18 La mise en ligne des répertoires de notaires

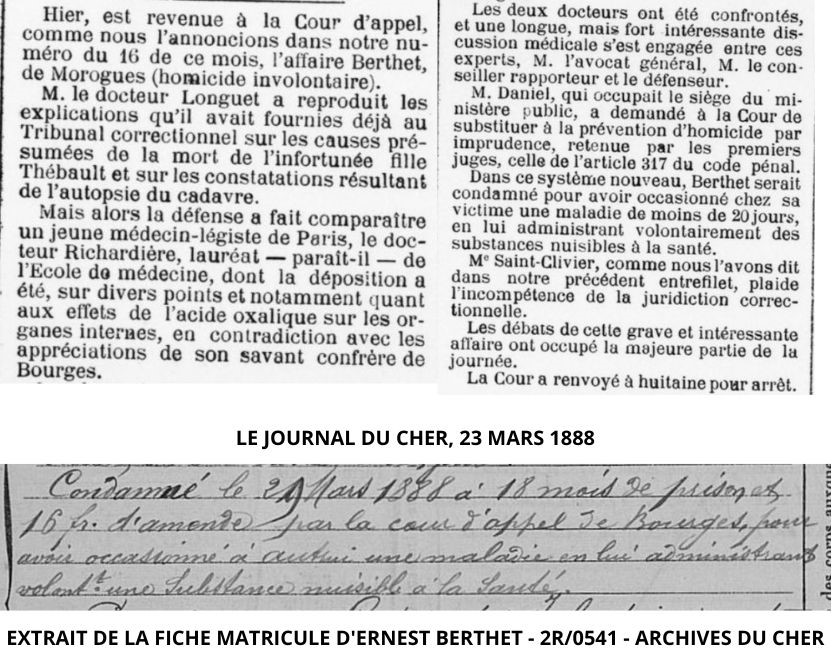

Une bonne nouvelle a parcouru les réseaux le 15 décembre 2023 : les répertoires de notaires ont été mis en ligne par les archives de la Nièvre. Peut-être la bonne occasion pour en savoir plus ? Le testament y est bien indiqué à la date du 29 juin 1820, et voici ce que le notaire a inscrit dans son registre :

Testament par Gaspard Miliary manœuvre demeurant à Chesne commune de Herry département du Cher au profit de . . . . . . . .

Répertoire de Me CHARLET – 8U 3/157 – AD58 Il semble donc que Me CHARLET n’a non seulement pas versé les minutes, mais en plus ne remplissait pas très consciencieusement son répertoire.

Pensez-vous qu’il y ait d’autres pistes à explorer ?

-

Les archives sortent du bois

A l’occasion de leur réouverture, les archives départementales des Côtes d’Armor ont mis en place une exposition temporaire intitulée « Les archives sortent du bois » ainsi qu’un programme de conférences autour de ce thème. Bien que n’ayant pas d’ancêtres en Bretagne, j’ai eu l’opportunité de la visiter au mois de mai, juste avant d’écouter une conférence fort intéressante sur les charbonniers.

La statue de gauche a fait l’objet d’une vidéo passionnante pour découvrir si elle était bien celle citée dans un acte ancien. La salle d’exposition est un bel espace, et un livret d’accompagnement était proposé pour mieux comprendre certaines sources. L’exposition était divisée en plusieurs parties, illustrées avec différents documents issus de leurs fonds ou prêtés :

- Le milieu forestier.

- De la forêt nourricière à la forêt exploitée. On y évoque ici notamment l’utilisation du bois pour le chauffage, la construction (habitations, maritime) ou encore les tanneries. En effet, jusqu’à l’arrivée du charbon puis de l’électricité, le bois constituait le seul moyen de chauffage et de cuisson. Au Moyen-Âge les villageois pouvaient se procurer du bois de chauffage par le droit d’affouage. Pour le gibier, il était réservé à la chasse, un privilège réservé à la noblesse. D’où la présence des garde-chasses. De même le pâturage des troupeaux fut encadré par le droit de pacage (pour le bétail) et de panage (pour la glanée des porcs).

- Forêt de pouvoir et d’état. Il y était question des conflits d’usage, du personnel chargé de garder les forêts. Ces conflits ont laissé des traces dans les archives : jugements condamnant les voleurs ou braconniers, des cahiers de doléance se sont même fait l’écho du mécontentement des populations à ce sujet.

- Forêt et société. La partie sur les métiers liés à la forêt m’a particulièrement intéressée bien qu’elle n’ait pas été la plus importante. Il était également question de la chasse et de la forêt « sacrée ».

- De la réalité à l’imaginaire. Dans cette dernière partie étaient exposés des arbres généalogiques, mais également des œuvres (musicales ou peintures) évoquant la forêt.

Mes ancêtres et la forêt

Cette exposition et la conférence qui s’en suivait « charbonniers, brûleurs de forêt » étaient l’occasion d’en apprendre un peu plus sur la vie de mes ancêtres qui ont travaillé le ou dans le bois. Parmi mes ancêtres directs se trouvent au moins :

- Huit sabotiers, dont deux arrière-arrière-grand-pères.

- Trois charbonniers. Je leur ai consacré plusieurs articles, dont celui-ci.

- Trois scieurs de long.

- Un garde forestier.

L’exposition les archives sortent du bois est visible du 22 mars au 8 décembre 2023 aux horaires d’ouverture des archives départementales des Côtes d’Armor. Elle est gratuite.

-

Les anniversaires généalogiques de l’été 2023

Cet été, nous avons fêté quatre anniversaires généalogiques dans notre arbre (en plus de celui de Solange JAMET).

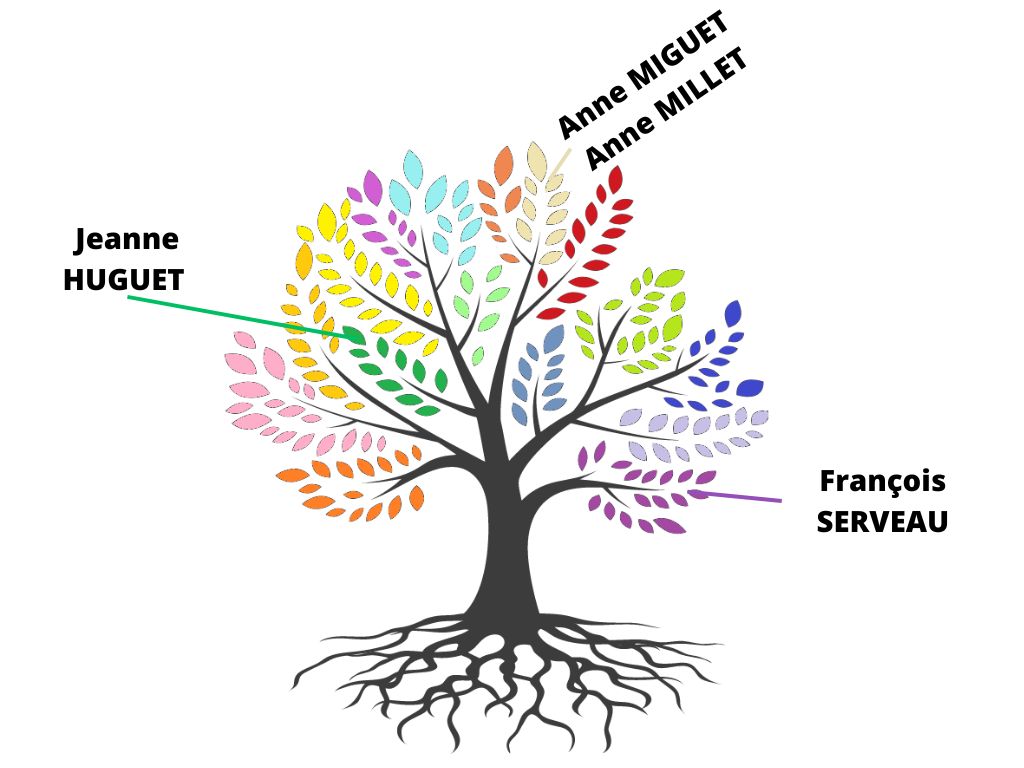

Anne MIGUET

Anne (ma sosa 299) est née le 9 juillet 1752 à Crézancy-en-Sancerre de Pierre MIGUET, cardeur, et Anne PANARIOU. Lorsqu’elle épouse Sylvain RAIMBAULT, un vigneron, le 1er juin 1776 à Subligny, elle est orpheline. C’est donc son frère Jean, qui est également son tuteur, qui autorise cette union. Elle est âgée de 24 ans, son époux en a 51… Elle vivra à Subligny jusqu’à son décès le 21 juillet 1823, alors âgée de 72 ans. Elle aura mis au monde au moins 6 enfants, dont mon aïeule Catherine RAIMBAULT. C’est d’ailleurs son gendre Satur PORCHER et époux de Catherine qui déclarera le décès (peut-être vivait-elle avec eux ?). Elle résidait au Chezal Rousset, mais il s’agit sans soute plutôt du Chezal Rousseau.

Anne MILLET

Une autre Anne, de la même branche LEGER (sosa 317) est née vers 1758 de Léonard MILLET domestique et Anne COUDRAT, tous deux originaires de Bannay. Elle épouse Jean ROUSSET un laboureur le 30 juillet 1777 à Sainte-Gemme-en-Sancerrois. Elle est alors orpheline, et son tuteur est présent (je n’ai pas encore découvert son lien de famille avec lui). Elle fut fileuse, et aura au moins cinq enfants. Chose étonnante, pour quatre des cinq naissances l’époux est absent au moment du baptême alors qu’il était laboureur, ce qui ne nécessitait pas de s’éloigner du domicile familial. Elle décède le 28 juillet 1823 à Sainte-Gemme à l’âge de 65 ans.

François SERVEAU

Nous arrivons maintenant dans ma branche protestante, et il m’est difficile de raconter avec certitude la vie de François SERVEAU (sosa 976), car je ne parviens pas à confirmer les informations trouvées sur internet :

- Le mariage aurait eu lieu le 22 janvier 1754 à Sancerre, comme l’attesterait le contrat de mariage passé chez Maître GRANGIER. J’ai épluché les minutes du notaire cité pour l’année 1754 sans trouver ledit contrat. Et les minutes de 1753 sont manquantes, je me demande donc si l’information était la bonne, ou si l’acte a disparu.

- Le mariage protestant aurait été réhabilité en 1788, alors que François serait décédé en 1783.

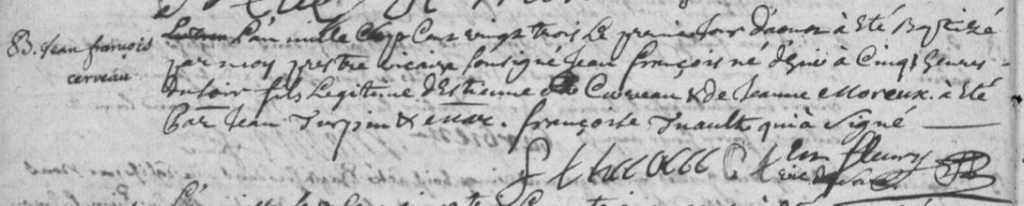

- Un François SERVEAU fut bien baptisé le 31 juillet 1723, mais j’aurais bien aimé confirmer l’identité des parents avec les contrat de mariage ! Il semblerait alors qu’il soit né catholique.

Baptême de François CERVEAU – Registre paroissial de Sancerre – Archives du Cher – 3E 1031 Jeanne HUGUET

Jeanne HUGUET (sosa 355 de mon mari) est décédée le 15 août 1823 au Bas-Bourg de Menetou-Salon à l’âge de 70 ans. Ce sont des voisins qui viennent déclarer le décès. Elle épousa Jean CAILLER, un vigneron, le 3 février 1722 à Ménetou-Salon, alors qu’elle était originaire d’Ivoy-le-Pré. Tous étaient orphelins, leurs curateurs s’étaient mis d’accord sur les termes du mariage. Fait assez rare, ils ont obtenus une dispense : un seul ban sera publié au lieu des trois réglementaires. Cet empressement est étonnant alors qu’aucun enfant n’est né rapidement ensuite. A moins que le Carême n’ait été trop proche ?

Localisation de ces ancêtres dans l’arbre de nos enfants -

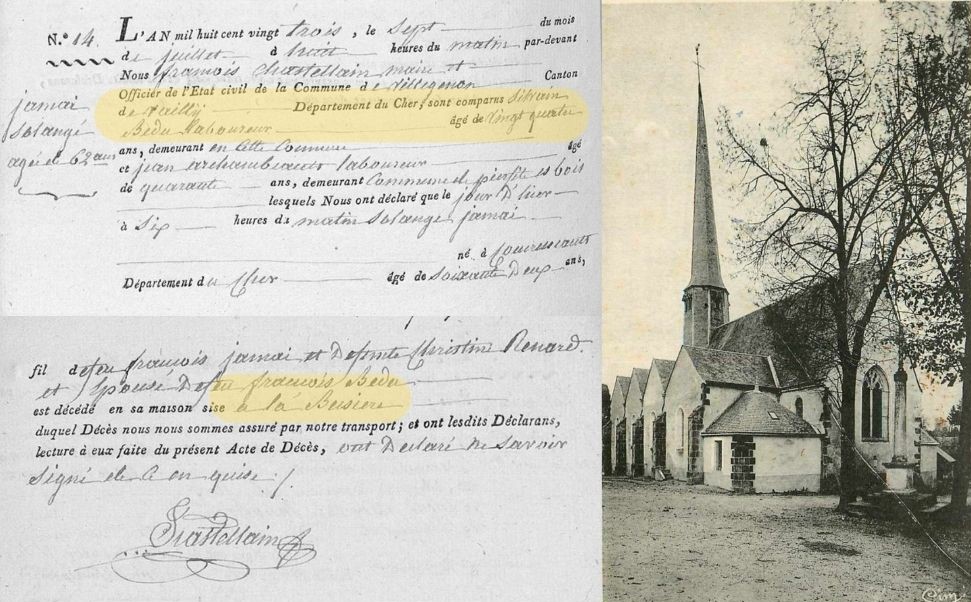

Le 6 juillet 1823 décédait Solange JAMET

C’est à 6 heures du matin au hameau de La Bussière à Villegenon (18) que Solange JAMET âgée de 62 ans décède. Son époux François BEDU l’avait précédée de quelques mois. Parmi les deux témoins nous retrouvons Sylvain BEDU, laboureur âgé de 24 ans, son fils et aïeul de mon mari. Il était le plus jeune d’une fratrie ayant compté au moins neuf enfants. Il aura malheureusement une vie bien courte et décèdera neuf ans plus tard, laissant une veuve et deux petites orphelines.

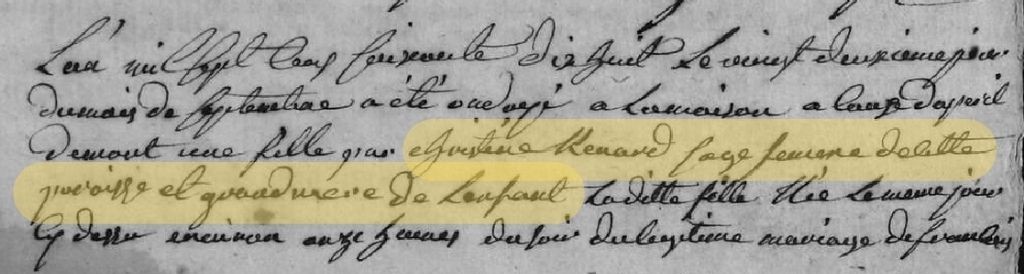

A gauche, acte de décès de Solange JAMET – 3E 2460 – AD18. A droite, église de Villegenon Revenons rapidement sur la vie de Solange. Elle est née en 1759 à Concressault, bien que ses parents aient vécus de longues années à Barlieu. Fait insolite dans notre généalogie : sa mère Christine RENARD était la sage-femme de la paroisse de Barlieu.

Mention de la profession de sage-femme sur l’acte d’ondoiement de sa petite-fille – Edepot 231 – AD18 Solange épouse François BEDU le 12 février 1779 à Barlieu. Tous deux étaient mineurs, 19 ans pour elle et vingt-trois ans pour lui. Ils resteront dans cette commune un peu moins de 10 ans, et déménagent entre 1787 et 1789 à Pierrefite-es-Bois, au hameau des Naudets. Ils vivront au moins jusqu’en 1801 dans cette commune située dans le département voisin du Loiret, avant de finir leurs jours à Villegenon.

* toutes les communes citées se trouvent dans un rayon d’une dizaine de kilomètres

-

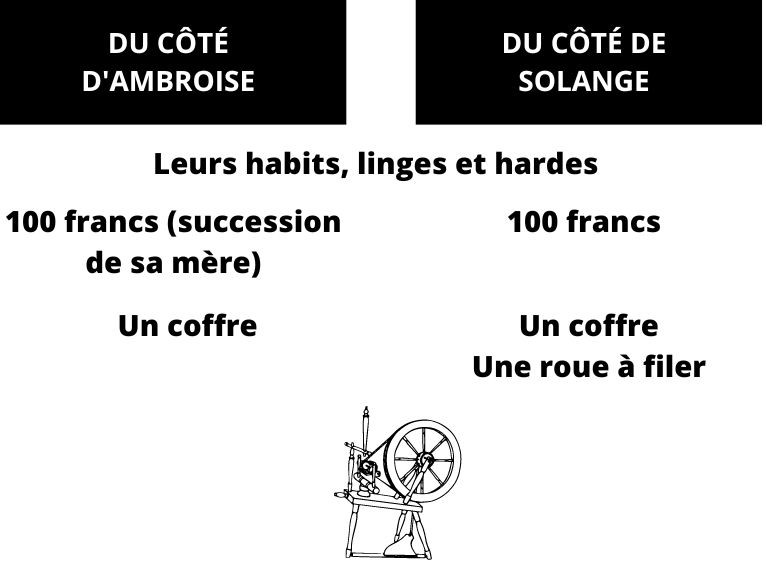

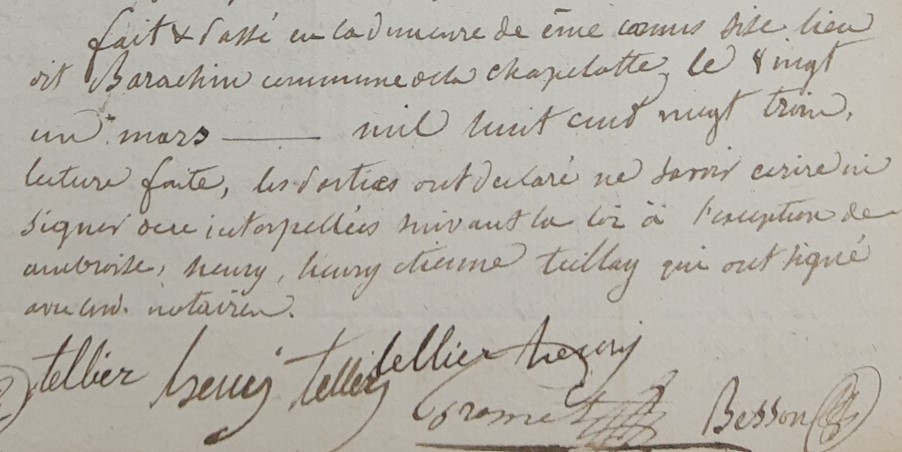

Le 20 mars 1823, Ambroise TEILLE épousait Solange CAMUT

Le jeudi 20 mars 1823 à la Chapelotte (18), Ambroise TEILLE (ou TEILLAY voire TILLIER selon les actes) épouse Solange CAMUT. Ils sont âgés respectivement de 22 et 19 ans. Le père d’Ambroise fut garde-champêtre en la commune de la Chapelotte, Solange est issue d’une lignée de couvreurs.

Très étrangement le contrat de mariage est daté du lendemain. Tous se sont réunis chez Edmé CAMU, père de la mariée, au lieu-dit « Baradin » accompagnés de Maître BESSON, notaire à Henrichemont. Bien que les deux familles soient plutôt modestes, le notaire consigne les apports de chacun.

Le contrat de mariage ne s’arrête pas là : les époux constitueront tout d’abord une communauté en y apportant chacun 12 francs. Ensuite, à l’issue de la célébration, les époux rejoindront une société qui comprendra le père d’Ambroise, Henry, sa belle-mère Jeanne PAULIN ainsi que son frère Henry Étienne TEILLAY. Henry TEILLAY père apporte la somme de 300 francs, et les autres membres la somme de 100 francs. Il est prévu qu’à la dissolution de la société chacun prélèvera son apport et l’excédent de manière proportionnelle.

La société ne restera d’ailleurs pas longtemps sous cette forme car Jeanne PAULIN décèdera un an plus tard, en avril 1824.

Contrat de mariage d’Ambroise TEILLE et Solange CAMUT – Me BESSON, Henrichemont – Archives du Cher – E 24873. Tous les hommes signent ! Quoi qu’il en soit notre couple déménage en la Fontaine Gaudry, commune de la Chapelotte (je n’ai pas trouvé d’habitations à cet endroit, source d’un ruisseau qui rejoint ensuite le Vernon). Ils n’auront pas moins de dix enfants, dont des jumelles. Mais comme souvent à cette époque, la majorité de leurs enfants décèderont assez jeunes :

- Marie Henriette – 1825-1858

- Les jumelles nées en 1828 : Elizabeth Thérèse qui ne vivra que quelques heures, et Solange Claire qui décèdera en 1883

- Armantine née en 1830

- Antoine Frédéric – 1832-1832

- François, aïeul de mon mari – 1833-1909 (sosa 46)

- Étienne Prosper né en 1835 ; il a fait son service militaire et est donc décédé à plus de 20 ans

- Pélagie Rose -1836-1858

- Justine Sidonie – 1839-1840

- Joséphine – 1842-1842

Solange aurait peut-être pu mettre au monde d’autres enfants, mais Ambroise décède le 10 février 1843 à l’âge de 41 ans. Solange se retrouve donc seule pour élever les cinq enfants qui vivaient encore à l’époque. Il a sans doute dû y avoir conseil de famille, encore une recherche à faire !

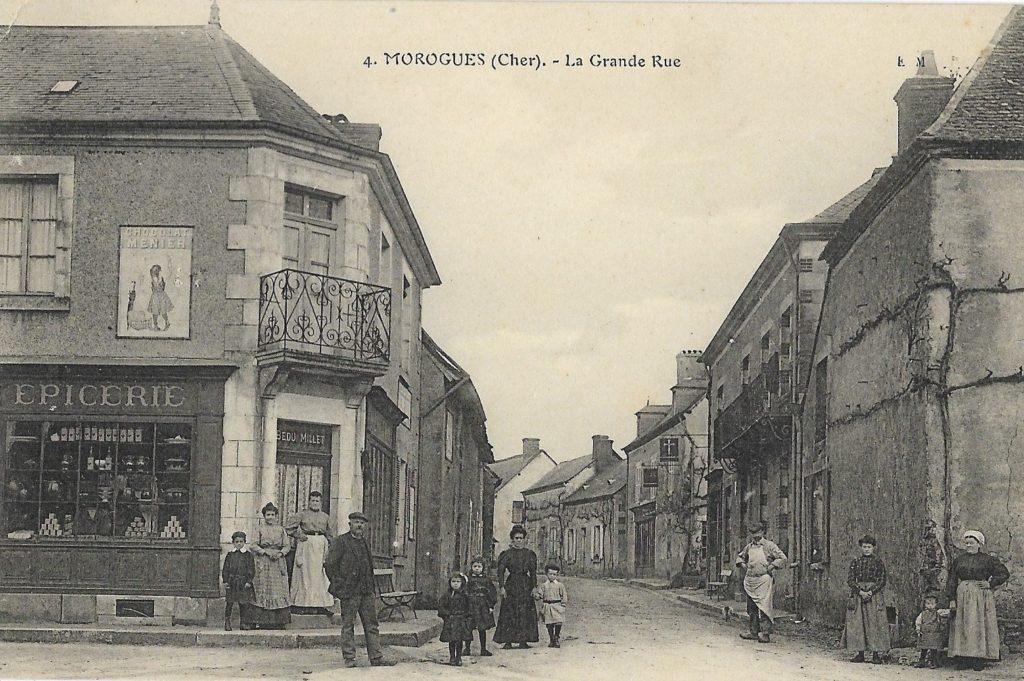

Solange finira ses jours chez son fils François qui déménagea au village de Morogues (18).

Actes de naissance : La Chapelotte, 1791-1801, 3E 908 / 1802-1822 3E 1973 Acte de mariage : La Chapelotte, 1823-1842 3E 2213 Contrat de mariage : Me Besson, Henrichemont - E24873 Actes de décès : La Chapelotte, 1843-1852 3E 2215 / Morogues, 1873-1887 3E 5105

-

L’histoire d’amour entre Ernest BERTHET et Valentine THEPIN a mal fini

Pierre Ernest BERTHET nait le 28 mars 1866 à Vignoux-sous-les-Aix (18). Il est le petit frère de Théophile, l’arrière-arrière-grand-père de mon mari.

Il connaîtra peu son père qui décède alors qu’il n’est âgé que de quatre ans. La famille déménage pour rejoindre leur grand-père Jean-Baptiste BEDU, l’ancien maire de Morogues à qui j’avais déjà consacré un article, tout juste veuf.

De sa jeunesse je ne sais pas grand chose, car il manque une année de recensement sur la commune de Morogues. Sur sa fiche matricule on apprend qu’avant ses vingt ans il est ouvrier boulanger et qu’il travaille aux Aix d’Angillon. Je sais aussi que vers l’âge de 17 ans il commence à fréquenter Valentine THEPIN, la fille unique du charpentier du bourg, Charles THEPIN.

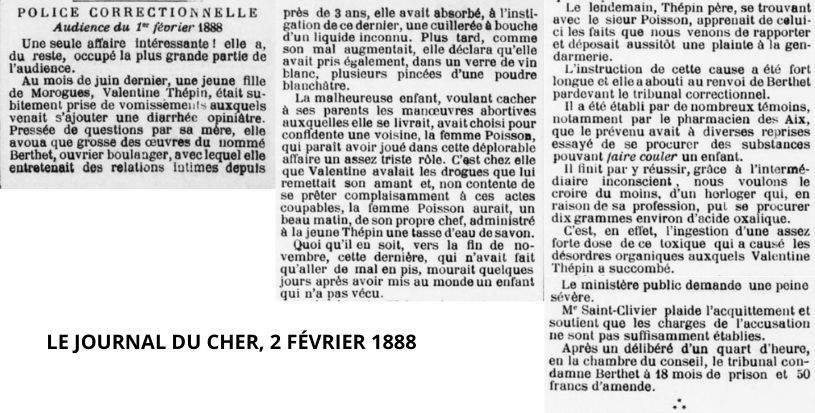

C’est au printemps 1887 que Valentine, âgée de 18 ans, doit se rendre compte qu’elle est enceinte ; elle en fait sans doute part à Ernest qui lui avait déjà parlé de mariage il y a peu de temps. La grossesse se déroulait-elle mal ou bien était-elle trop honteuse ? Au cours du mois de mai Ernest se rend chez plusieurs pharmaciens pour se procurer de quoi provoquer un avortement. C’est finalement un horloger qui, sans trop réfléchir, lui fournit de l’acide oxalique ; un produit détachant et qui élimine la rouille… Ernest fait donc boire à Valentine « un liquide inconnu », puis une poudre dans un verre de vin blanc. Pour ne pas être découverte par ses parents, elle se rend chez une voisine « la femme POISSON » pour boire la mixture. Cette dernière lui aura aussi de son propre chef administré une tasse d’eau de savon.

La grossesse se poursuit mais Valentine est de plus en plus malade, en proie à des vomissements répétés et des diarrhées. Sa mère s’inquiète et Valentine lui avoue enfin être enceinte d’Ernest, avec qui elle entretient des relations depuis quatre ans.

Le 11 octobre 1887, Valentine accouche finalement d’un petit Désiré Isidore Abel, né de père inconnu. C’est son oncle Lucien ALFROY, journalier à Morogues qui déclare la naissance. Douze jours plus tard le petit Désiré décède. Et hélas l’état de Valentine ne s’arrange guère.

Le 5 novembre Ernest part à Nevers pour y faire son service militaire. Neuf jours plus tard Valentine décède. Le lendemain, son père dont on imagine la douleur d’avoir perdu sa fille unique, apprend par l’époux POISSON la triste histoire et dépose immédiatement plainte à la gendarmerie. Une autopsie est réalisée par le docteur LONGUET, qui découvre que le foie de Lucie est atrophié, les lésions ressemblant à l’atrophie jaune, que l’on rencontre plus souvent dans les pays chauds, mais qui pourrait être liée à l’ingestion d’acide oxalique.

Le 20 novembre Ernest est arrêté puis jugé le 1er février 1888. Ses antécédents ne jouent pas en sa faveur : il semblait avoir une grande influence sur Valentine, lui aurait soutiré de l’argent, promis de l’épouser et menacé de la quitter si elle ne prenait pas les drogues pour l’avortement. Il n’est pas condamné de suite. Il passe une nouvelle fois devant le juge, et un médecin légiste parisien vient donner une contre expertise. Il semblerait qu’une bonne partie de la séance ait été prise par la discussion entre les médecins. Mais Ernest est finalement condamné à 18 mois de prison fin mars 1888 « pour avoir occasionné à autrui une maladie en lui administrant volontairement une substance nuisible à sa santé.

Les déboires judiciaires entre la famille BERTHET et THEPIN connaîtront une suite malheureuse, relatée par les journaux. Le 1er janvier 1893 le père de Valentine a sans doute un peu bu et confondant sans doute Ernest avec une autre autre personne, il vient à sa rencontre. Le journal précise que Charles vient trouver Ernest « avec lequel il est très mal », ce que l’on imagine sans peine. Ernest est surpris et répond un peu brusquement, Charles THEPIN s’emballe. Le frère d’Ernest, Théophille, arrive à ce moment et pense que son frère est menacé, il empoigne Charles THEPIN et le fait tomber à terre. Il sera condamné à 50 francs d’amende.

Le 28 octobre 1896, Ernest sera réhabilité par la cour d’appel de Bourges de cette condamnation.

-

Le 4 février 1823 Étienne LOISEAU épousa Thérèse CHAILLOUX

Le 29 fructidor de l’an huit de la république nait Etienne LOISEAU au hameau des Buissons en la commune de Santranges (18), à quelques centaines de mètres du département voisin du Loiret. Son père y est manœuvre.

On ne peut qu’imaginer les tractations qui ont précédé son futur mariage. Lui, accompagné de sa mère et peut-être de son frère aîné Silvain, et du côté de sa promise Thérèse, son tuteur François ANDRE, qui deviendra son beau-frère. Si Étienne est orphelin de père depuis neuf mois, Thérèse a perdu sa mère sept ans auparavant et son père depuis seize ans. Ces derniers vivaient à Sury-ès-Bois, sa commune de naissance, où ils étaient cultivateurs.

Le mariage fut célébré le 4 février 1823 à Santranges. Etienne était alors manoeuvre, âgé de vingt-trois ans ; Thérèse était âgée de 21 ans et était domestique.

Les Flagis à Sury-ès-Bois où vivaient les parents de Thérèse – Les Buissons à Santranges où est né Étienne et Les Pasquiers à Cernoy où ont vécu François ANDRE père et fils François ANDRE semble avoir eu une place importante dans la vie de Thérèse et sa fratrie. En effet il fut son tuteur, mais aussi témoin du décès de son père. Il vécut aux Pasquiers à Cernoy-en-Berry (45) où il fut sabotier puis laboureur. Son fils, également prénommé François, fut parrain du dernier enfant d’Étienne et Thérèse. Il ne vécut que trente-huit ans.

Du mariage d’Étienne et Thérèse j’ai trouvé cinq enfants, dont deux seulement atteignirent l’âge adulte : Jean Étienne l’aïeul de mon mari, qui vécut entre Santranges et Dampierre-en-Crot, et Thérèse.

Thérèse CHAILLOUX (mère) vivra 72 ans et décèdera au hameau des Buissons, à Santranges. Son époux quittera ce monde deux ans plus tard, à Barlieu.

-

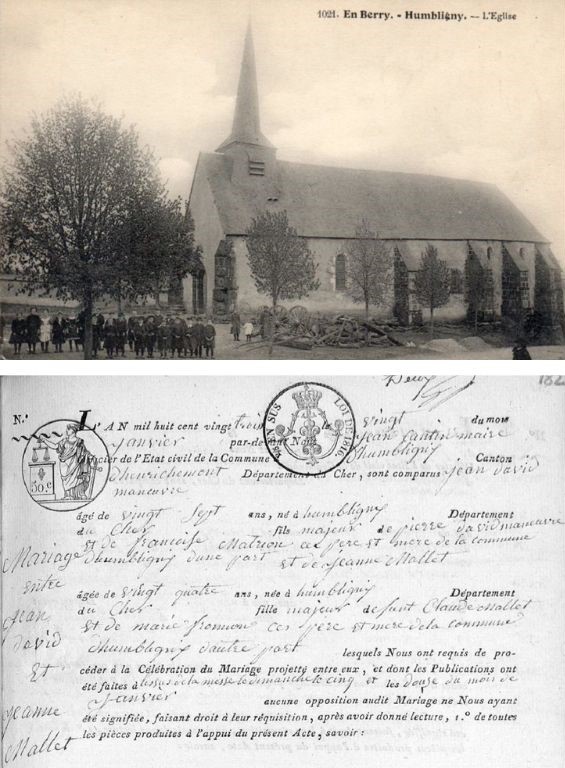

Il y a 200 ans le mariage de Jean DAVID et Jeanne MALLET

Le 20 janvier 1823 à Humbligny (18,) les familles de Jean DAVID et Jeanne MALLET se retrouvent pour sceller leur union.

Jean est un manœuvre de 27 ans, fils de Pierre DAVID également manœuvre et de Françoise MATHERION, dont le patronyme sera orthographié différemment à chaque acte (de MATRION à MELLERON). Jeanne quant à elle est âgée de 24 ans, fille de défunt Claude MALLET et de Marie FROMION. Ils perpétueront une lignée de manœuvres et petits laboureurs.

L’officier d’état civil a cité les témoins, mais sans préciser leur lien avec les époux… même si les patronymes suggèrent qu’ils devaient être des membres de la famille ; tous sont originaires de la même commune d’Humbligny :

- Jean LECHAINE, manœuvre âgé de 37 ans

- Pierre FROMION, laboureur âgé de 48 ans

- Louis FROMION, manœuvre âgé de 52 ans

- Louis MALLERON, manœuvre âgé de 27 ans

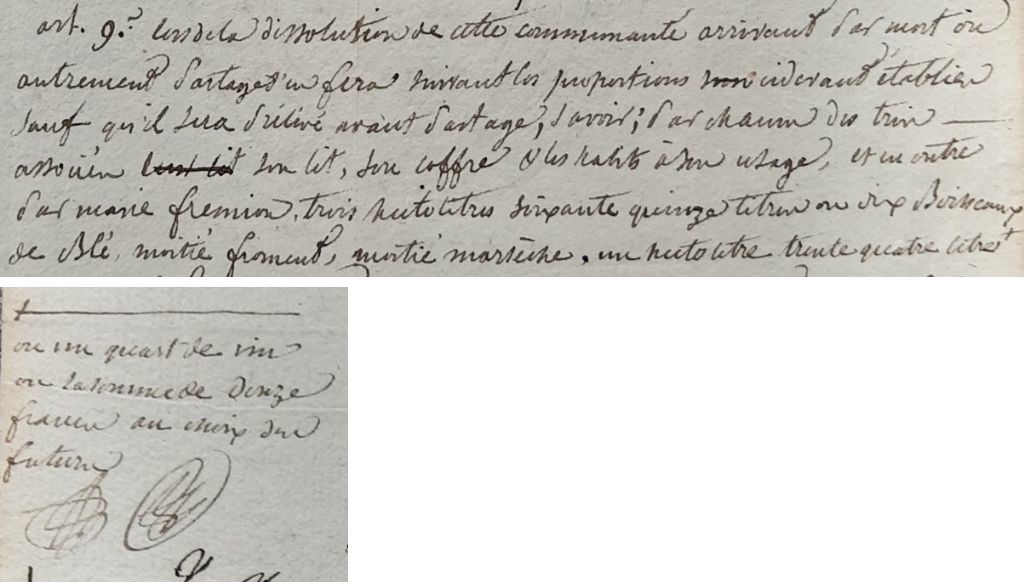

Un mois auparavant, le 26 décembre 1822, les futurs époux et leurs familles s’étaient rendus à Henrichemont, chez Maître BESSON pour conclure le contrat de mariage. Les futurs époux n’apportent pas grande fortune ; lui se constitue en dot la somme de 100 francs, complétée par 100 francs lui venant de son père. Elle apporte son droit mobiliser non encore liquidé dans la succession de son père Claude MALLET.

Mais le contrat prévoit aussi leur vie après le mariage. En effet à partir du jour de la célébration, une « société universelle de gains mobiliers et immobiliers » est constituée, comprenant trois parts : deux appartiennent aux futurs époux, et la troisième à Marie FROMION, mère de la mariée.

Une mention que je n’avais pas encore rencontrée apparaît dans le chapitre concernant la dissolution de la communauté… Classiquement, le partage se fera selon les proportions établies, à savoir par tiers. Mais Marie FROMION prélèvera en plus » trois hectolitres soixante quinze litres ou dix boisseaux de blé, moitié froment moitié marsèche (orge), un hectolitre trente quatre litre ou un quart de vin ou la somme de douze francs », au choix des futurs époux.

Minutes de Mr BESSON notaire à Henrichemont – E 24872 – Archives du Cher Jean et Jeanne auront au moins neuf enfants, pour lesquels je n’ai pas toujours beaucoup d’informations.

- Jean 1823-1845, soldat décédé d’une fièvre typhoïde à Phalsbourg (57).

- Louis 1825-1854, décédé célibataire à 28 ans

- Marie Rose 1827-1858, domestique décédée à 30 ans

- Silvain 1830-1905, qui deviendra conducteur et finira ses jours à Aubigny (18)

- Léon François 1833-?, journalier qui se sera marié au moins deux fois

- Pauline Joséphine Célestine 1835-?

- Marie, 1838-?

- Jean Baptiste 1840-1910, qui sera l’aïeul de mon mari, laboureur et cultivateur

- Rose 1846-?

-

Cécile LEBEAU, une vie au bord de la Belaine

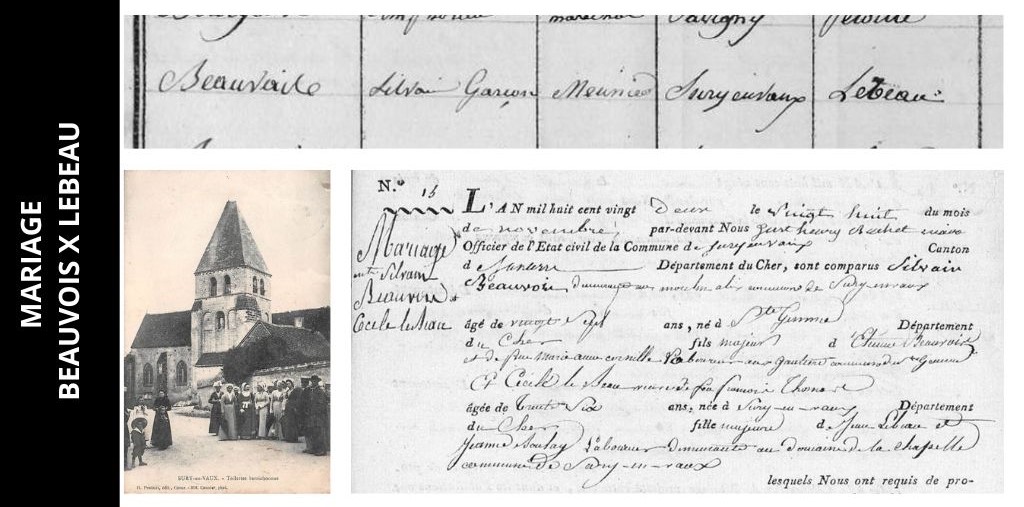

Le 28 novembre 1822 à Sury-en-Vaux (Cher), mon aïeule Cécile LEBEAU se remarie. Elle est accompagnée de ses parents laboureurs à « la Chapelle » et au moins un de ses oncles qui sera noté témoin. Le matin même, les futurs époux s’étaient rendus chez Maître BUCHET pour rédiger le contrat de mariage. Ses deux enfants nés du mariage avec François THOMAS, mon aïeul meunier, sont également présents ; ce dernier est décédé cinq ans auparavant au Moulin Alix.

Le futur époux Silvain BEAUVOIS est noté garçon meunier demeurant au Moulin Alix dans la table d’enregistrement des contrats de mariage. Peut-être est-ce là que Cécile l’a rencontré ? Y était-il employé ? Une chose est sûre, elle est bien plus âgée que lui ; avec ses 36 ans elle en a 9 de plus que son époux.

En haut extrait de la table des contrats de mariage 1Q/2240 – Sancerre. En bas acte de mariage – Sury-en-Vaux – 3E/2061. Archives du Cher. La jeunesse de Cécile et son premier mariage

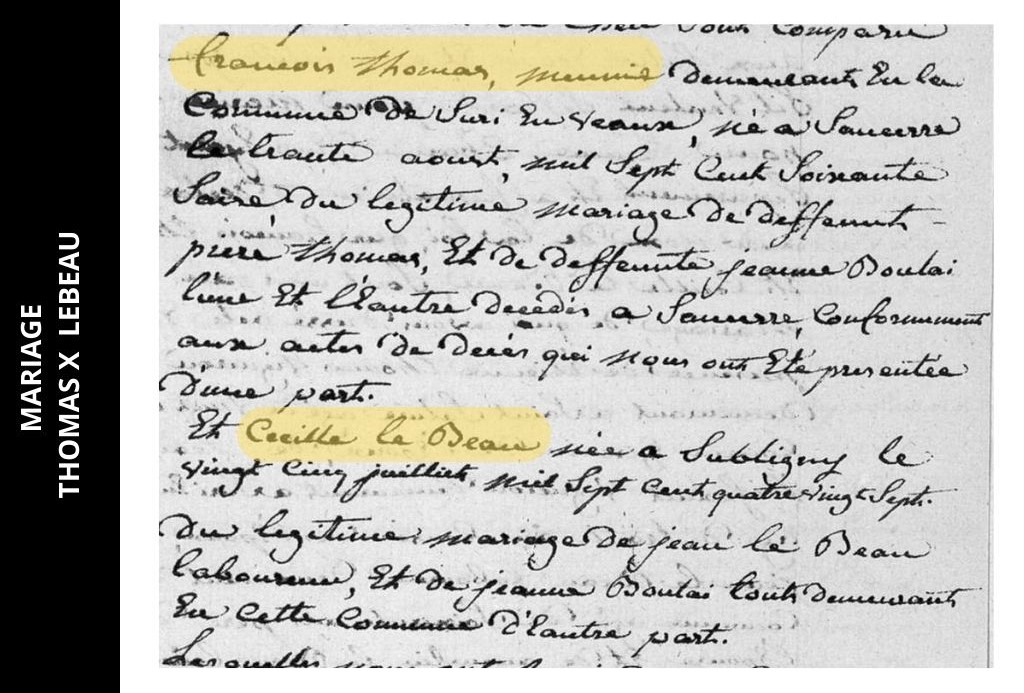

Cécile est née le 25 juillet 1787 à Subligny (Cher) d’un père laboureur et d’une mère fileuse. Bien loin donc des moulins et des meuniers. Elle épousa le 14 novembre 1809 mon aïeul François THOMAS, meunier, à Savigny-en-Sancerre. Elle était accompagnée de son oncle Augustin, laboureur dans cette commune.

Acte de mariage – Savigny-en-Sancerre – 3E 2055. Archives du Cher De cette union naîtront trois enfants. En 1811, deux ans après le mariage, vient au monde mon aïeul François THOMAS à Sury-en-Vaux, puis Félicité en juin 1814 et enfin Cécile en octobre 1815. En novembre de la même année décède la petite Félicité au Moulin Alix.

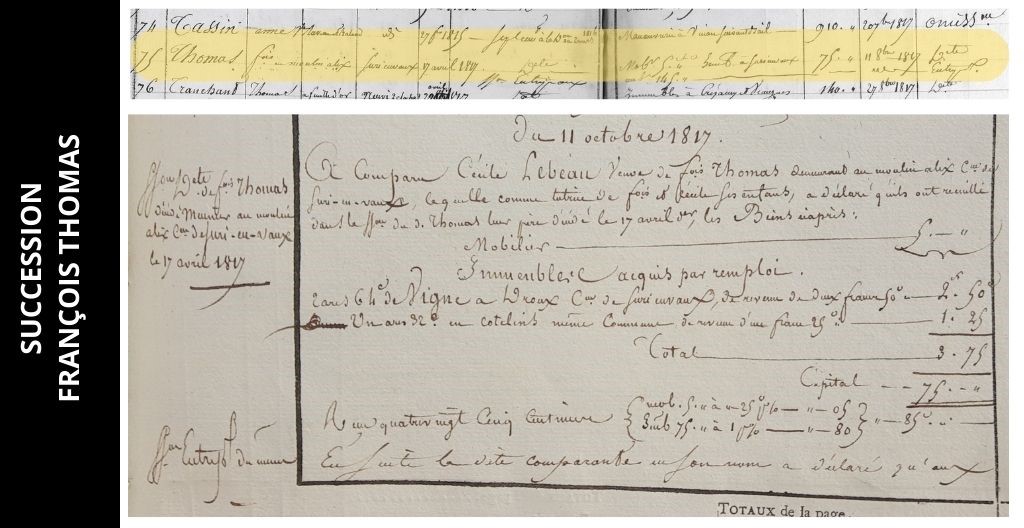

En avril 1817, Cécile se retrouve veuve alors qu’elle n’a pas encore 30 ans. François THOMAS décède au moulin à l’âge de 40 ans, la laissant seule avec ses deux jeunes enfants dont elle deviendra tutrice. La succession de ce dernier nous apprend qu’il avait de bien maigres moyens, et que le moulin ne semble pas lui appartenir.

Table des successions et d’absence (1Q/1649) et registres des mutations après décès (1Q/1678) du bureau de Sancerre. Archives du Cher Un peu de mobilier et à peine 4 ares de vignes… Comme prévu dans le contrat de mariage qu’ils avaient passé, Cécile a gardé pour elle un lit garni (10 francs), un coffre (5 francs), ses « hardes » (10 francs), un douaire (biens prélevés sur la succession de son mari de 20 francs), et enfin un loyer de 10 francs par année de mariage, soit 100 francs.

Après son second mariage

Du second mariage de Cécile, je ne sais pas grand chose, si ce n’est qu’il a duré moins de 10 ans, Cécile épousant un troisième homme en 1832. Cette période de la vie de Cécile reste mystérieuse pour plusieurs raisons :

- Il n’y pas de recensements disponibles à cette époque, je ne sais donc pas où Cécile et Silvain BEAUVOIS ont vécu.

- Les premières recherches sur la naissance d’enfants de ce mariage à Sury-en-Vaux n’ont rien donné.

- Son acte de décès n’a pas été noté par l’officier d’état civil.

- Les tables de succession et d’absence ne sont pas disponibles pour cette période.

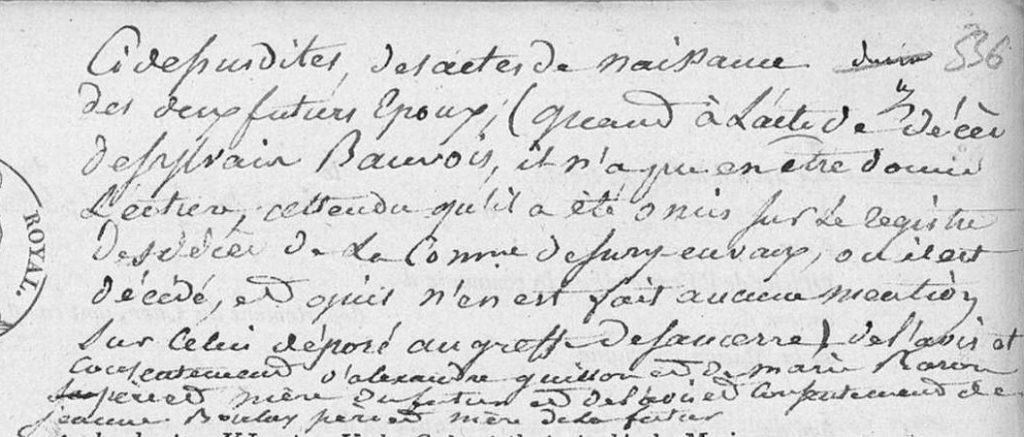

Extrait de l’acte de mariage – Sainte-Gemme – 3E/2372. Archives du Cher. Ainsi donc le décès a été omis dans les deux exemplaires du registre d’état civil, voilà qui ne m’arrange pas… Le 8 novembre 1832, Cécile épouse à Sainte-Gemme Georges GUILLON, âgé de 32 ans. Elle en a douze de plus que lui. Étienne BEAUVOIS son beau-frère est présent ainsi que deux frères qui sont témoins de ce mariage.

Ses parents décèdent en 1836 et 1837 à Savigny-en-Sancerre, avant deux événements plus heureux : les mariages de ses enfants François en 1838 et Cécile en 1841.

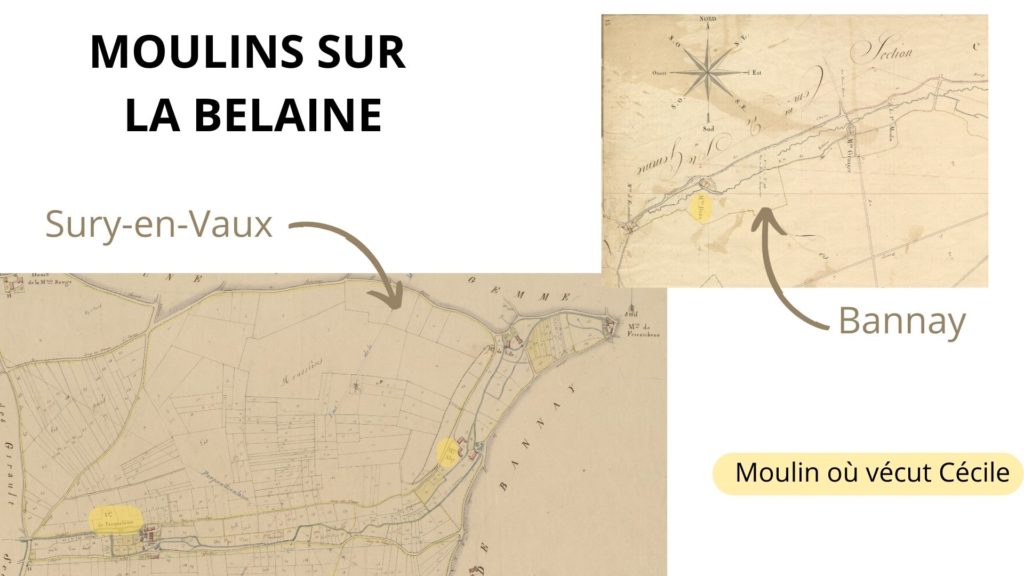

Cécile vivra tout d’abord avec son époux et son fils François au moulin de Panquelaine situé en amont du moulin Alix, comme l’atteste le recensement de 1846. Dix ans plus tard, Cécile et Georges vivent avec la fille de Cécile et son beau-fils Louis MAURICE au moulin Deza plus en aval, sur la commune de Bannay où elle restera jusqu’à sa mort.

Des moulins à blé présents sur la Belaine, il en existe encore sept aujourd’hui, bien qu’ils ne soient plus en activité. Un moulin était présent à Panquelaine depuis le XIIIème siècle, le Moulin Déza a quant à lui été construit au XVIIème siècle. Les moulins à eaux étaient associés à un moulin à vent ; par exemple le Moulin Déza était exploité en même temps qu’un moulin situé sur la commune voisine de Szinte-Gemme.

Moulins répertoriés le long de la Belaine – Bannay (3P 2459/01) et Sury-en-Vaux (3P 2697/06). Archives du Cher En 1860 Cécile enterre son troisième époux. Ce dernier lèguera le peu de biens qu’il possède à son beau-frère Pierre THUILIER vivant à Sury-en-Vaux. Quelques semaines avant son décès, Cécile verra revenir au moulin un de ses petits-fils âgé de 23 ans militaire en convalescence ; malheureusement il ne survivra pas.

Cécile décèdera à l’âge de 82 ans, le 27 janvier 1870 à Bannay. François THOMAS mon aïeul, qui a quitté le métier de meunier pour devenir vigneron, est l’un des témoins sur son acte de décès. Le second est Louis MAURICE, son gendre, qui sera également son héritier.