Mes ancêtres

-

L’élection et le discours de Jean-Baptiste BEDU, maire de Morogues

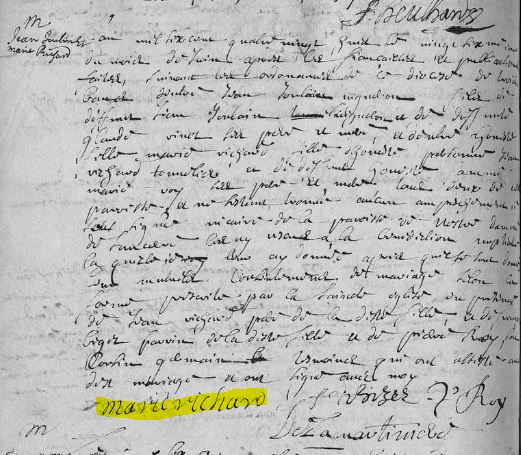

Le 23 juin 1847, Jean-Baptiste BEDU se trouve en la mairie de Morogues. Il a remplacé au pied levé le maire Pierre ANDRE pour dresser en tant qu’adjoint un acte de naissance. Ce matin un peu avant 9 heures, il a quitté son « cabaret », une sorte de taverne, laissant sa femme Marie Thérèse LOISEAU avec leurs trois enfants Victoire, Pierre et Euphrasie, âgés de 16 à 4 ans. Il a en face de lui Joseph MARCHAND, un journalier du village, qui vient déclarer la naissance de sa fille qu’il prénommera Sévère Jeanne.

Le maire élu depuis six mois doit être souffrant car Jean-Baptiste signera beaucoup d’actes en 1847 jusqu’à ce jour du 3 novembre. La veille au soir à 23 heures, Pierre ANDRE propriétaire et maire du village est décédé à l’âge de 52 ans. Jean-Baptiste continuera de signer les actes en tant qu’adjoint, avant de signer comme maire de la commune à partir de la mi-décembre 1847.

Une activité intense début 1848

L’histoire de France va rejoindre celle de Jean-Baptiste, tout nouveau maire de Morogues. En effet début 1848, une nouvelle révolution éclate, conduisant le 24 février le roi Louis-Philippe à dissoudre l’Assemblée et abdiquer. Lamartine forme un gouvernement provisoire, puis proclame la IIème république le 25 février.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux banquets républicains s’étaient tenus, c’est d’ailleurs l’interdiction d’un banquet le 22 février 1848 à Paris qui mit le feu aux poudres.

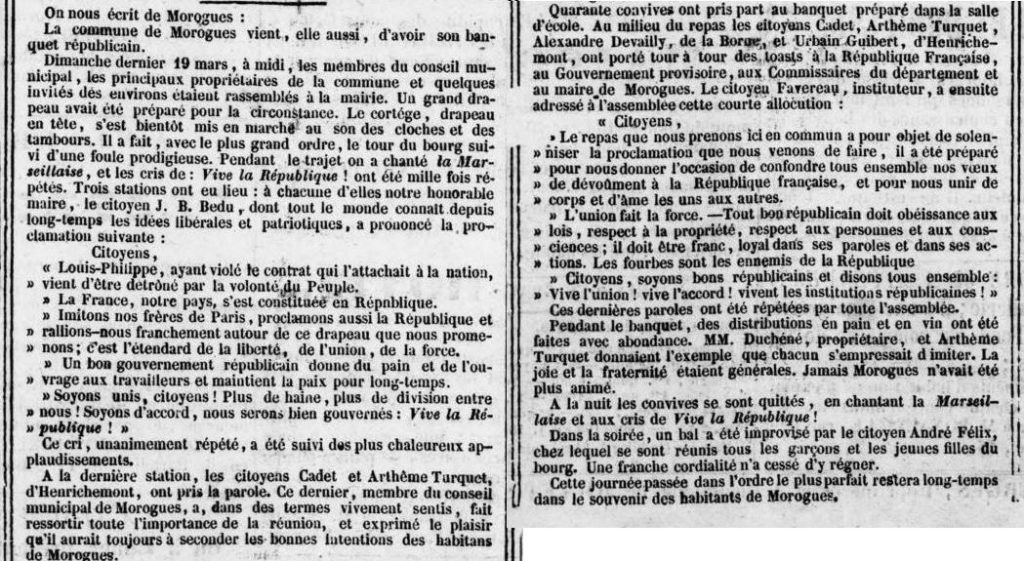

Et bien Morogues eut aussi son banquet républicain le 19 mars. Un cortège d’hommes triés sur le volet (conseillers municipaux, propriétaires de la communes et quelques invités) s’élance derrière le drapeau, au son des cloches et des tambours. On chante la Marseillaise et on crie « Vive la République ! » Ce cortège fera trois arrêts où Jean-Baptiste BEDU prononcera un discours. Tout cela nous est parvenu grâce à la presse ancienne. Je vous retranscrit l’extrait concernant Jean-Baptiste :

Trois stations ont eu lieu : à chacune d’entre elles notre honorable maire, le citoyen J.B. Bedu, dont tout le monde connait depuis longtemps les idées libérales et patriotiques, a prononcé la proclamation suivante :

» Citoyens, Louis-Philippe, ayant violé le contrat qui l’attachait à la nation, vient d’être détrôné par la volonté du Peuple. La France, notre pays, s’est constitué en République. Imitons nos frères de Paris, proclamons aussi la République, et rallions-nous franchement autour de ce drapeau que nous promenons ; c’est l’étendard de la liberté, de l’union, de la force. Un bon gouvernement républicain donne du pain et de l’ouvrage aux travailleurs et maintient la paix pour longtemps. Soyons unis, citoyens ! Plus de haine, plus de division entre nous ! Soyons d’accord, nous serons bien gouvernés : Vive la République !

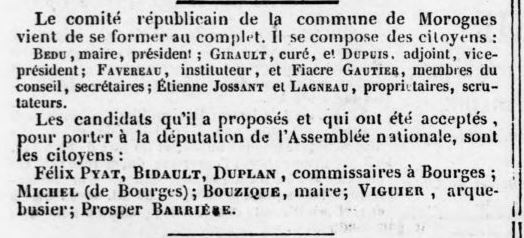

Le Journal du Cher – 30 mars 1848 Par la suite, le journal du Cher nous rapporte qu’un comité républicain s’est formé à Morogues. Jean-Baptiste BEDU en est le président. Son adjoint DUPUIS en est le vice-président. On y retrouve le curé et l’instituteur du village ainsi que des propriétaires de la commune.

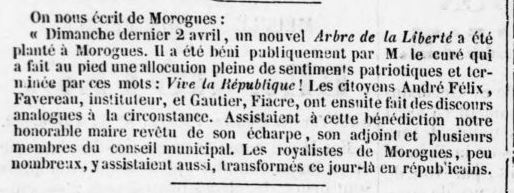

Journal du Cher – 8 avril 1848 Le dimanche 2 avril, un nouvel Arbre de la Liberté est planté à Morogues. Il a été béni par Mr le curé qui fit au pied une allocution « pleine de sentiments patriotiques et terminée par ces mots : Vive la République ! » S’il ne fit pas de discours à cette occasion, Jean-Baptiste est présent : « Assistait à cette bénédiction notre honorable maire revêtu de son écharpe ».

Le Journal du Cher – 15 avril 1848 L’élection de 1848

Quelques semaines après ces événements s’est tenue une nouvelle élection municipale. L’occasion de sortir de ma zone de confort et d’explorer de nouvelles ressources aux archives.

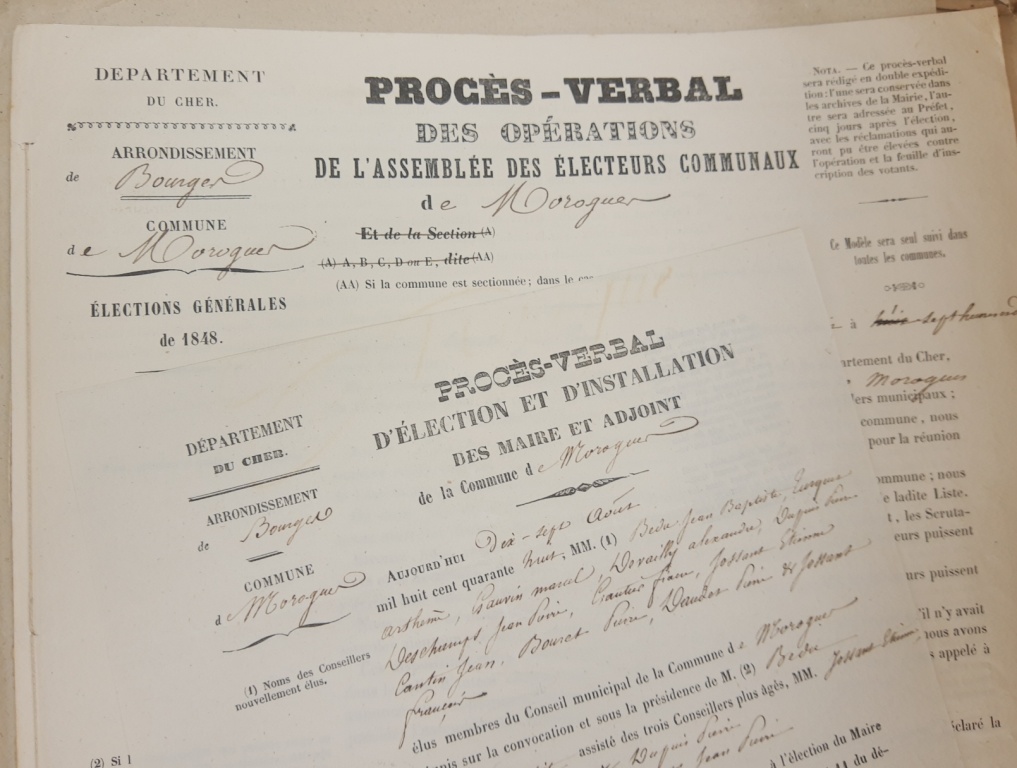

Une première pochette pour le canton, une seconde par commune et me voici tenant en main deux procès-verbaux : celui de l’élection et celui de l’installation du maire et de l’adjoint. Voici donc ce qui s’est passé :

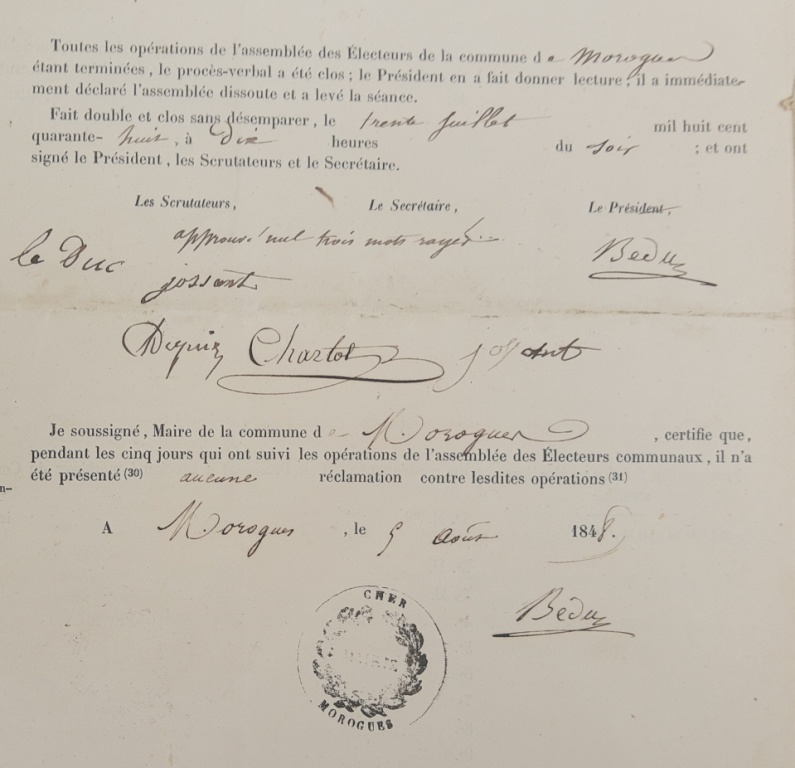

Le 30 juillet 1848, Jean-Baptiste BEDU se rend dans la maison commune de Morogues. Il est environ 7 heures et il vérifie que tout est prêt : la liste des électeurs de la commune sur un bureau, devant celui-ci une table pour que siègent le président (lui-même), les scrutateurs et le secrétaire (Pierre DUPUIS, un proche de Jean-Baptiste).

Les électeurs sont ensuite arrivés au fur et à mesure. Vers 7h30, estimant qu’ils étaient assez nombreux, la séance fut ouverte. Les scrutateurs furent appelés : on nomme les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents, sachant lire et écrire.

- JOSSANT Étienne né le 8 avril 1779

- CHARLOT Jean Ursin né le 9 novembre 1794

- JOSSANT Jean né le 10 janvier 1806

- LEDUC Pierre né le 15 octobre 1818

Le scrutin fut ouvert durant 3 heures durant lesquelles les électeurs sont venus y écrire leur vote, devant ainsi désigner douze conseillers municipaux. A 10h30, était donc venu le moment du dépouillement. L’un des scrutateurs prend les bulletins et Jean-Baptiste en fait lecture à haute voix. Ce sont 280 votants qui se sont déplacés, aucun vote blanc n’a été recensé. C’est lui qui obtiendra le plus de suffrages : 235 sur 280.

Le travail n’est pas terminé, car il faut vérifier la validité du vote et l’examen des candidats. Il est maintenant 10 heures du soir, et l’heure de signer !

Élections municipales du 30 juillet 1848 – Arrondissement de Bourges > Les Aix d’Angilon > Commune de Morogues – 27M/64 – Archives du Cher Le 17 août suivant eu lieu l’installation du maire et de l’adjoint. Sur les douze conseillers municipaux, sont élus à l’unanimité par un vote à bulletin secret Jean-Baptiste BEDU pour les fonctions de maire et Pierre DUPUIS comme adjoint. L’analyse des signatures sur le procès-verbal et d’anciens actes d’état-civil me confirme que Pierre DUPUIS était l’ancien maire de la commune, avant l’élection de Pierre ANDRE.

Jean-Baptiste BEDU restera maire jusqu’à la fin 1870. Un an plus tôt, sa femme Marie Thérèse LOISEAU décède. C’est un conseiller municipal qui dressera l’acte de décès, le maire étant « empêché » et l’adjoint étant décédé.

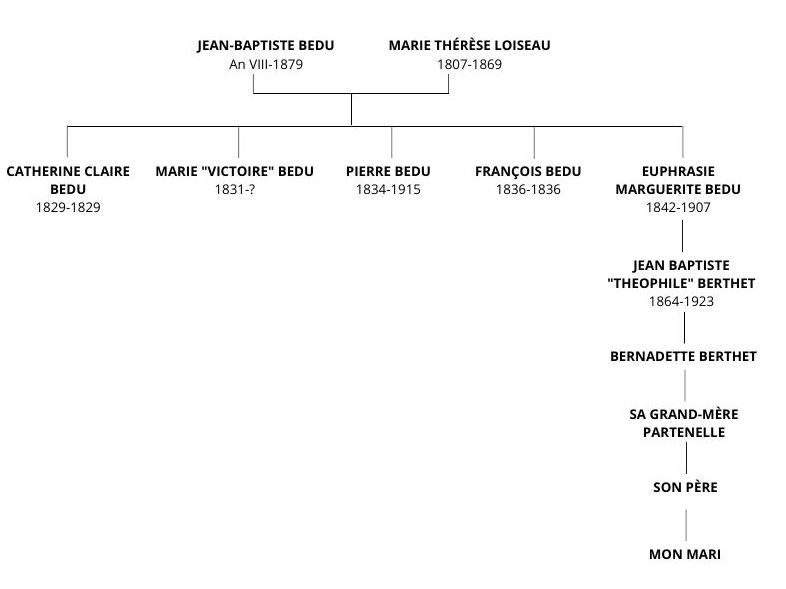

Jean-Baptiste BEDU est l’aïeul de mon mari, de par sa fille Euphrasie -

Il y a 200 ans la naissance de Jean Pierre SERVEAU

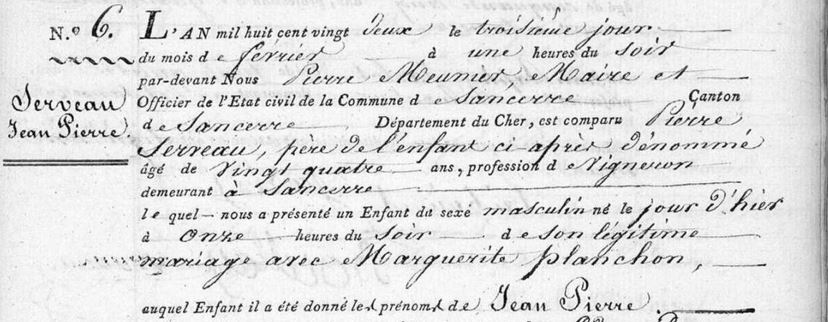

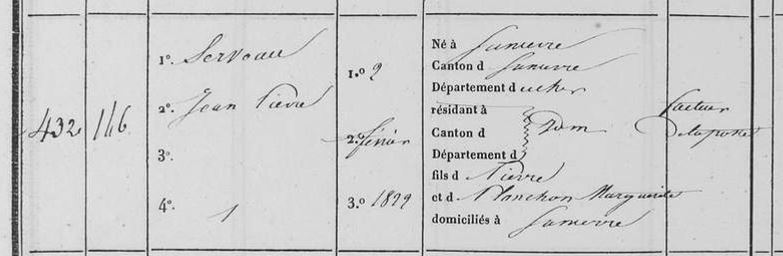

Le 2 février 1822, à 11h du soir sur le piton de Sancerre, naquit Jean-Pierre SERVEAU. Son père Pierre SERVEAU, vigneron, déclara la naissance le lendemain après le déjeuner. Un autre vigneron et un boucher de Sancerre l’accompagnèrent à la mairie.

Acte de naissance de Jean-Pierre SERVEAU – 3E 2047 – Archives du Cher Jean Pierre est le descendant d’une longue lignée de vignerons ; sa mère Marguerite PLANCHON (qui aura au moins quatre autres enfants) sera elle-même vigneronne toute sa vie. Jean Pierre descend également du côté de son père de ma branche protestante. J’avais parlé de ses grand-parents dont le mariage protestant avait été consigné plusieurs années plus tard dans les registres catholiques suite à l’Édit de tolérance.

Revenons à la vie de Jean Pierre. Vingt-six ans après sa naissance, il descend la colline pour épouser Rosalie PONTOIS au village de Saint-Bouize. S’en est terminé de cette lignée de vignerons. Un fait divers commis par un certain Jean-Pierre SERVEAU en 1845 en serait-il la cause ?

Jusqu’au début de cette année, je savais donc que Jean Pierre SERVEAU fut vigneron, puis journalier. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir dans la liste cantonale de tirage au sort qu’il fut facteur de la poste ! Voici une nouvelle piste à creuser…

Liste cantonale de tirage au sort de l’arrondissement de Sancerre – 2R 0035 – Archives du Cher -

Un aveugle et un malvoyant

Il est temps ! Le généathème du mois de janvier nous propose de partir à la rencontre d’ancêtres aveugles ou malvoyants. J’ai souvenir d’en avoir rencontré deux dans notre arbre, dont la particularité physique a été découverte dans différents types d’actes.

Louis PINSON, aveugle de naissance

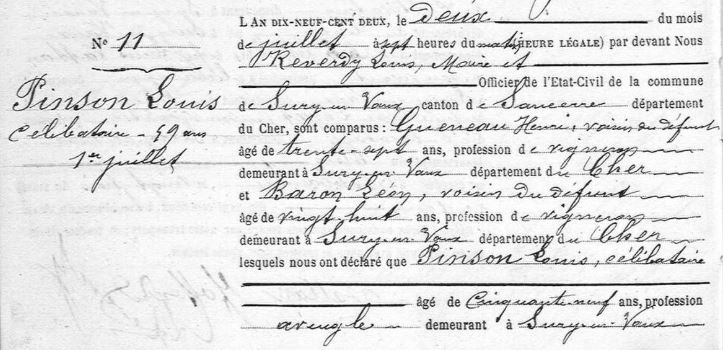

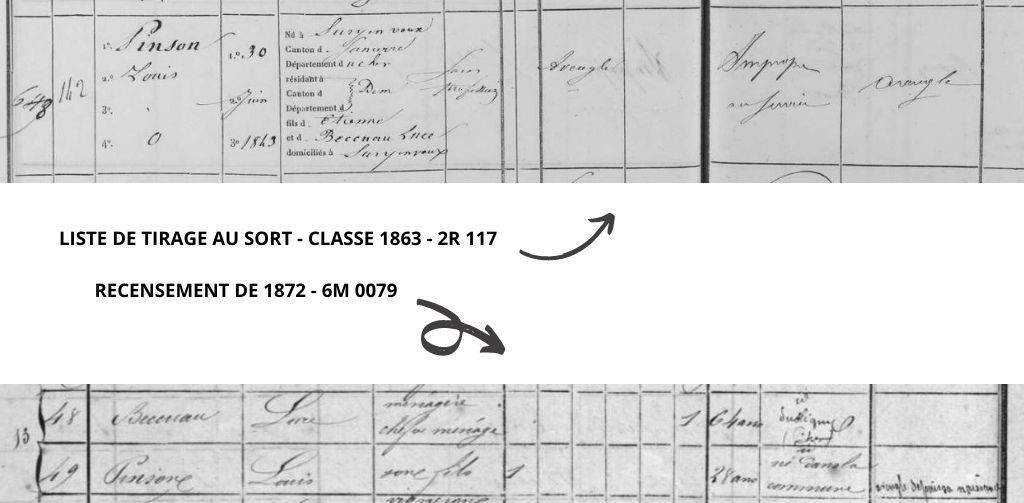

Louis PINSON est le fils de mes ancêtres Étienne PINSON et Lucie BECCUAU. Sa cécité, je l’ai découverte dans son acte de décès, où pourtant ce type d’informations ne figure généralement pas.

Acte de décès de Louis Pinson – Archives du Cher – 3E 5722 Lorsque Louis nait le 30 juin 1843 au hameau de la Vallée en la commune de Sury-en-Vaux, la fratrie est composée de Marie, âgée de 10 ans et Étienne âgé de 8 ans (mon aïeul). Le premier enfant d’Étienne et Lucie, également nommé Étienne, n’avait vécu qu’un peu moins d’un mois. J’imagine donc que cette nouvelle naissance, un petit garçon de surcroît, avait dû être accueillie avec joie. Louis sera par ailleurs le dernier enfant de ce couple.

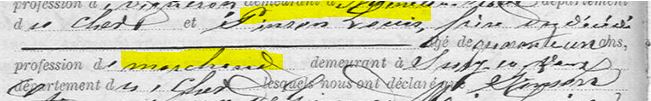

Je ne sais pas trop quand le handicap de Louis a été découvert. A la fin du XIXème siècle, cela devait être extrêmement difficile à vivre. Louis sera noté sans profession toute sa vie et ne se mariera pas. Mais il devait malgré tout avoir des liens (étaient-ils forts ?) avec son frère Étienne puisqu’il est témoin pour son mariage mais également pour son décès. Chose étonnante, sur cet acte Louis sera noté marchand ; serait-ce une erreur ?

Extrait de l’acte de décès d’Étienne PINSON – Archives du Cher – 3E 5190 Si j’ai rencontré pour la première fois la mention « aveugle » dans l’acte de décès de Louis, cette observation figure dans certains recensements ainsi que dans la liste cantonale de tirage au sort, l’exemptant de fait de service militaire. Lors du dernier recensement où il figure, Louis vivait seul chez lui, toujours au hameau de la Vallée.

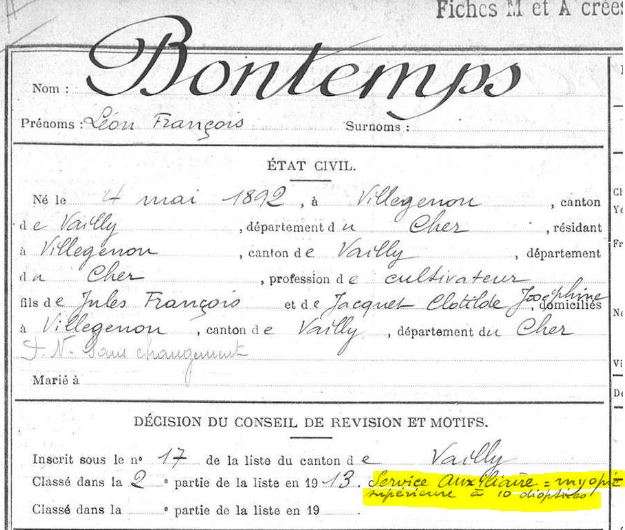

Léon François BONTEMPS, myope

Cette fois-ci intéressons-nous à un ancêtre de mon mari, pour lequel c’est sa fiche matricule qui nous a donné ses caractéristiques physiques.

Léon François BONTEMPS est né en 1893 ; il sera cultivateur. La fiche matricule nous apprend qu’il a les yeux marrons foncé… mais surtout qu’il est myope, et pas qu’un peu ! « Myopie supérieure à 10 dioptries », ce qui signifie qu’il ne voyait net qu’à une distance de 10 cm. Il fera donc bien son service militaire, mais dans les services auxiliaires. Il sera incorporé au 12ème Régiment d’Artillerie de Campagne en 1913, mais il ne devait sans doute pas tirer ! Il sera appelé sous les drapeaux en 1914 ; la commission de réforme de Provins du 16 septembre 1915 confirmera son maintien dans les services auxiliaires. Il connaîtra le 20e Régiment de Chasseurs à Pied, le 7ème Régiment de Hussards puis le 3ème Régiment de Dragons avant d’être démobilisé le 18 août 1919.

Fiche matricule de Léon François BONTEMPS – 2R 708 -

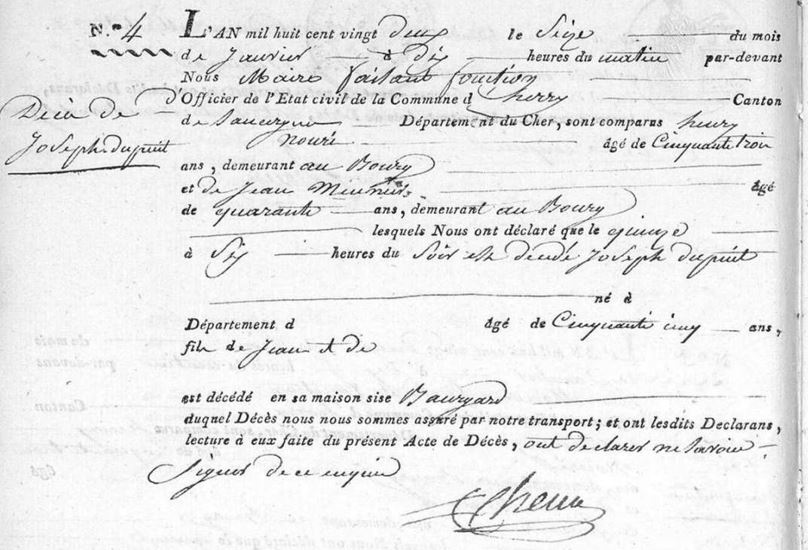

Il y a 200 ans, le décès de Joseph DUPUIS

Le 15 janvier 1822 à 18 heures est décédé Joseph DUPUIS, en sa maison de Beauregard, village de Herry (18). Il quitte ce monde à l’âge de 55 ans ; six ans auparavant sa femme Louise LEGER était décédée au même endroit à l’âge de 56 ans.

Acte de décès de Joseph DUPUIS – Archives du Cher – 3E 2006 Joseph était le fils de Jean DUPUIS, manoeuvre et cultivateur ainsi que de Marguerite BOUSSAT (ou BOUSSAC selon les actes). En reprenant les dates de naissance et décès de la fratrie de Joseph, il semble que l’air de Beauregard n’ait pas réussi à cette famille ! C’est finalement Joseph qui a vécu le plus longtemps :

- Étienne – décédé à 11 ans

- Marie – décédée à 44 ans

- Anne – décédée à 24 jours

- Marguerite – décédée à 4 ans

- Jean – décédé à 51 ans

- Étienne – décédé à 11 jours

Joseph avait épousé Louise LÉGER le 1er ventôse an V, dans la commune de Vinon, à une dizaine de kilomètres. C’est un couple âgé : Joseph avait 30 ans et Louise 37 ans. La mariée ne devait plus pouvoir cacher sa grossesse puisqu’elle accouche 2 mois et demi plus tard d’un petit Jean qui ne vivra que 14 jours. Mon aïeule Anne viendra au monde un an plus tard et n’aura pas d’autre frère et sœur. Et pour boucler la boucle, cette dernière décèdera au jeune âge de 40 ans.

-

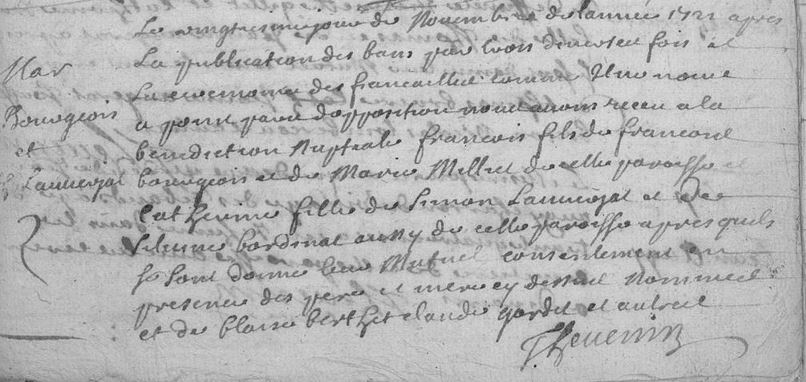

Il y a 300 ans, le mariage de François BOURGEOIS et Catherine LAUVERJAT

Le 21 novembre 1721 à Ménetou-Salon, François BOURGEOIS épouse Catherine LAVERJAT. Cet acte nous donne assez peu de détails, le minimum pour avancer en généalogie. François est fils de François BOURGEOIS et de Marie MILLET. Catherine est fille de Simon LAUVERJAT et de Silvine BORDINAT. Tous sont originaires de la paroisse. Deux autres témoins sont mentionnés, dont un certain Blaise BERTHET.

Acte de mariage de François BOURGEOIS et Catherine LAUVERJAT – Archives du Cher – 3E 0237 Les actes de naissance de leurs enfants nous apprendront que François fut vigneron.

S’il me reste beaucoup d’actes à rechercher sur cette branche (je n’ai même pas encore eu le temps de chercher le mariage des parents), j’ai découvert le triple mariage de trois de leurs enfants le 6 février 1759 à Ménetou-Salon. Leurs enfants ont épousé ce jour des enfants du couple François LAUGERAT et Catherine JACQUET ; ces derniers n’étaient plus en vie au moment du mariage. Les couples concernés sont :

- François BOURGEOIS (l’aîné de la fratrie) et Jeanne LAUGERAT

- Étienne BOURGEOIS (le second fils) et Marie LAUGERAT

- Solange BOURGEOIS (la petite dernière, qui a 17 ans d’écarts avec François) et Michel LAUGERAT. Ce dernier est le couple d’ancêtres de mon mari (sosas 344 et 345)

-

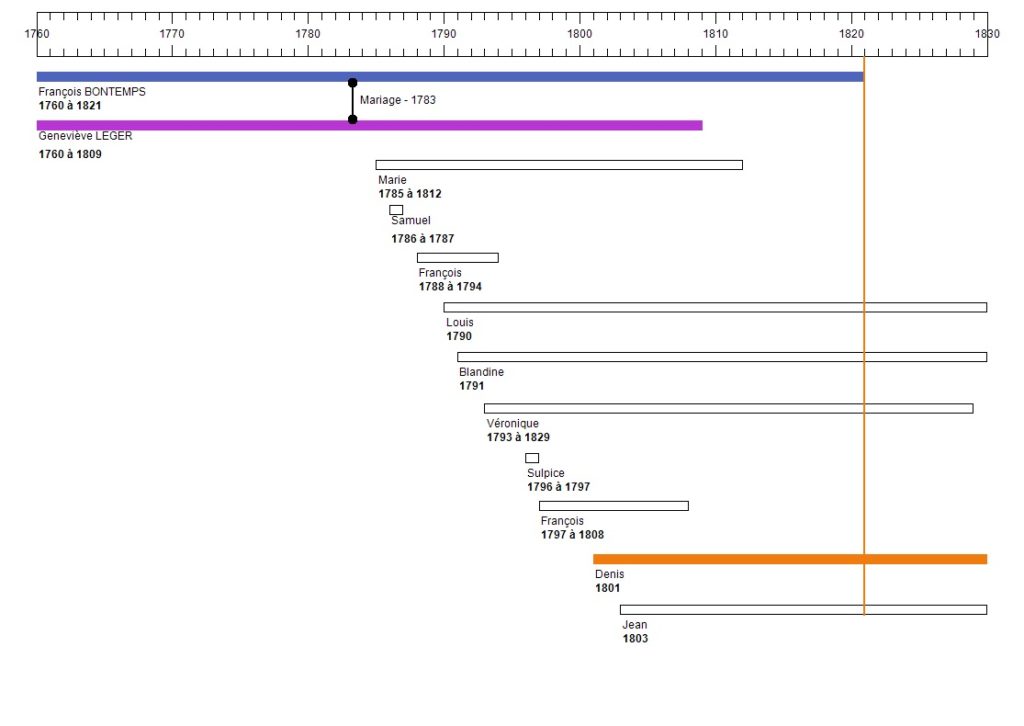

Il y a 200 ans, le décès de François BONTEMPS

Le 14 novembre 1821 à 17 heures, François BONTEMPS décède au hameau des Guenoux, à Subligny ; il est âgé de 61 ans. Son fils aîné Louis (30 ans), et un homonyme qui est sans doute son frère déclareront le décès le lendemain à 9h du matin.

S’il est décédé à Subligny, François est originaire du village voisin de Sury-en-Vaux où il est né en juillet 1760.

Nous le retrouvons à Subligny pour son mariage avec Geneviève LEGER, qui est veuve. Il leur faudra une dispense de consanguinité au troisième degré pour recevoir le sacrement du mariage.

La dispense sera accordée le 29 janvier 1773, et les fiançailles auront lieu quatre jours plus tard (l’avant veille du mariage).

De cette union j’ai recensé 10 enfants, dont Denis BONTEMPS le sosa 112 de mon mari. Au moment de son décès seuls cinq enfants sont encore en vie.

Ligne de vie de François Bontemps – En orange, celle de Denis. -

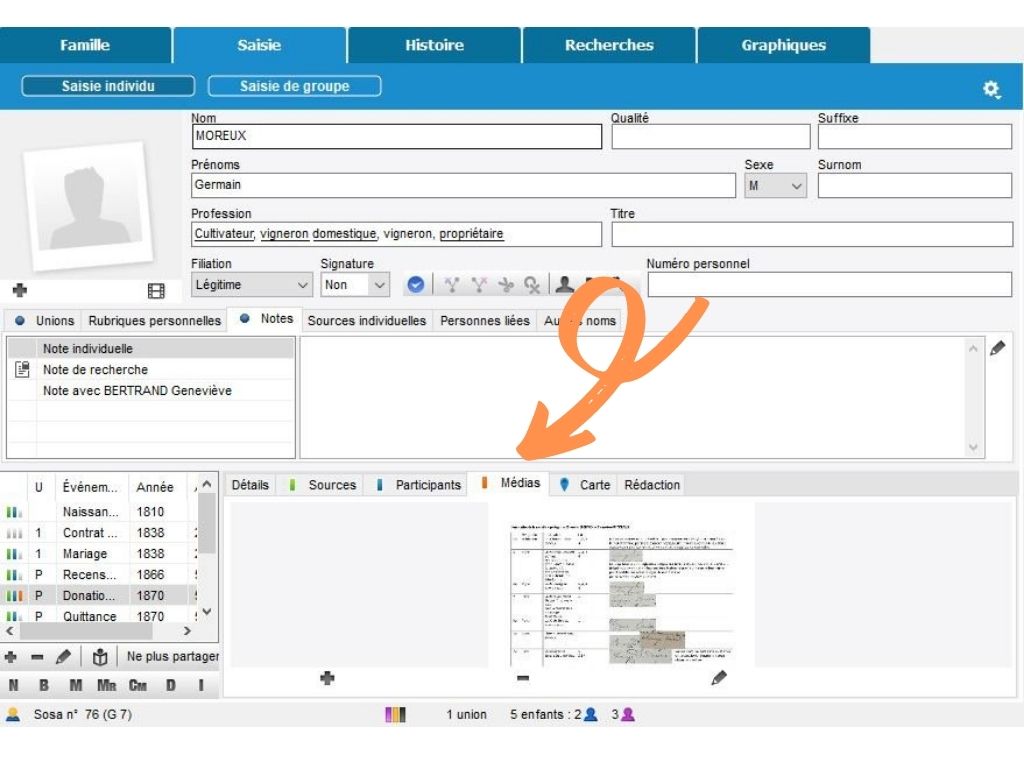

Où se situaient les terres de Germain MOREUX et Geneviève BERTRAND ? [tuto]

L’histoire commence en décembre dernier, lorsque je me suis rendue aux archives du Cher pour retrouver le contrat de mariage d’Henri GILLET et Adèle DAMIEN, les sosas 38 et 39 de mon mari. Ce contrat de mariage fut passé en l’étude de Sury-en-Vaux, une commune d’où sont originaires bon nombre de mes ancêtres. Comme à chaque fois, j’ai regardé attentivement tous les autres actes présents dans la liasse « au cas où ». Et BINGO ! En avril 1870, je tombe sur la donation partage de Germain MOREUX et Geneviève BERTRAND à leurs enfants (mes sosas 76 et 77).

L’occasion d’en savoir un peu plus sur les biens que possédait ce couple…

Donation – partage – Minutes d’Etienne-Joseph SALLE, notaire à Sury-en-Vaux, avril-juin 1870 – AD18 – E/19801 1. La transcription de l’acte

La première étape fut de transcrire l’acte. J’utilise pour cela le logiciel Genscriber, qui me permet d’avoir sur le même espace de travail les images à la bonne taille et la zone de texte.

Cela ma permis d’en savoir plus sur le contexte de la donation :

- Germain MOREUX et Geneviève BERTRAND ont quatre enfants encore en vie, entre lesquels la donation va être faite.

- Leur maison et les terres ont été réparties en quatre lots qui ont ensuite été tirés au sort.

- La maison et une partie des terres restent en usufruit, et les enfants paieront chaque 25 décembre une rente de deux cent francs à leurs parents ; celle-ci sera ramenée à cent francs lorsque l’un des deux sera décédé.

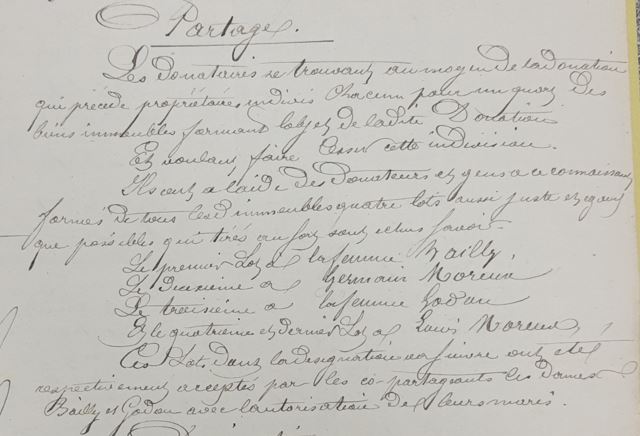

Le tirage au sort des lots Vient ensuite la description de la composition des lots : pour chaque item, une rapide description de ce dont il s’agit (terre, vigne, jardin….), la surface, la localisation… et les jouxtes ! Car même si nous sommes en 1870, le cadastre n’est toujours pas utilisé et la localisation des « immeubles » se fait toujours à l’ancienne en décrivant les limites au levant, au midi, au couchant et au nord.

A la fin de l’acte, se trouvaient quelques précisions sur l’usage de deux parcelles .

2. La liste des immeubles

Lorsque j’ai commencé la transcription de la longue liste des immeubles, je me suis rapidement dit qu’il allait falloir organiser ces informations. Et pourquoi pas essayer de localiser les parcelles ? Après différents essais j’ai utilisé deux outils :

- Draw.io pour illustrer de manière simple les jouxtes de chaque parcelle.

- Word pour construire un tableau récapitulatif des informations dont je dispose.

En première colonne un numéro que j’ai attribué, correspondant à l’ordre d’apparition dans la donation. C’est à cet endroit que j’ai choisi d’indiquer si le parcelle est concernée par l’usufruit en rajoutant un petit « u ».

Le type de parcelle / de bâtiment. La localisation : lieu-dit et commune. La surface. Le ou les lots concernés. Une grande zone de description pour donner des éléments complémentaires, l’image qui provient de draw, ainsi que l’écriture des lieu-dits que j’ai du mal à situer.

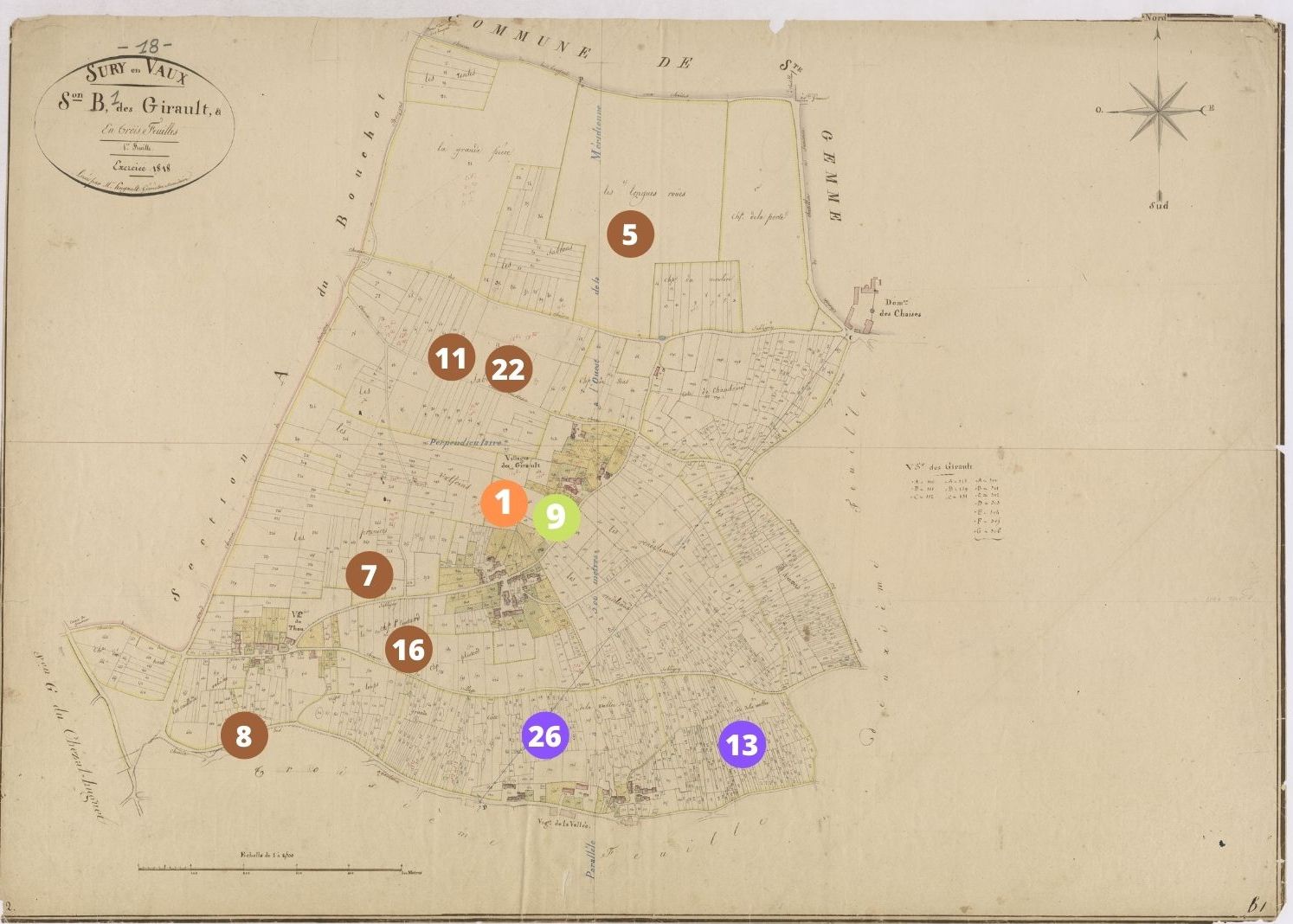

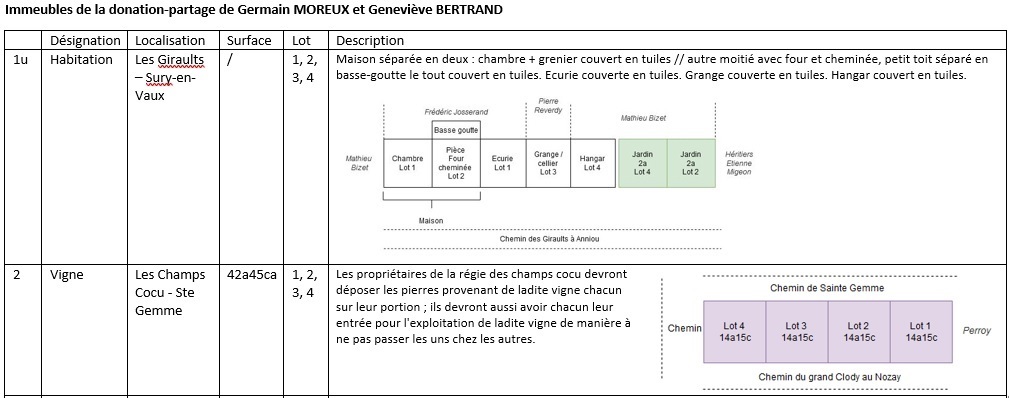

3. Le travail sur le cadastre

J’ai ensuite consulté et téléchargé les images issues du cadastre pour retrouver les parcelles. En consultant tout d’abord les sections proches du lieu de vie de mes ancêtres, le hameau des Giraults.

L’ultime étape est la localisation « visuelle » de ces lieux sur les cartes des sections. J’ai téléchargé les fonds de carte sur Canva, puis ajouté un cercle et le numéro indiqué dans le tableau avec un code couleur pour différencier habitation / jardin / pré / terre et vigne.

Localisation des parcelles sur le cadastre – Section B1 des Giraults – Sury-en-Vaux – AD18 – 3P 2697/03 Je n’ai malheureusement pas pu retrouver tous les lieu-dits, mais quand même vingt sur les vingt-sept que comptait la donation. Pour quelques-uns je peux imaginer dans quelle section ils se situent grâce à la mention précise d’un chemin.

La finalisation

Et Hérédis dans tout ça ? Mon logiciel de généalogie n’est pas vraiment conçu pour lister des parcelles et les suivre dans le temps ! Pour la donation en elle-même j’ai donc comme habituellement renseigné un évènement dans le logiciel et écrit un résumé des principales informations. Pour la localisation des parcelles, j’ai rajouté dans les médias le fichier pdf du tableau, ainsi que les images des sections du cadastre téléchargées à partir de Canva.

Je vous ai parlé d’outils, mais ce dont j’ai eu le plus besoin pour faire ce travail… c’est de temps ! Je n’ai pas fait le calcul, mais j’y ai sans doute passé plus de 15 heures.

-

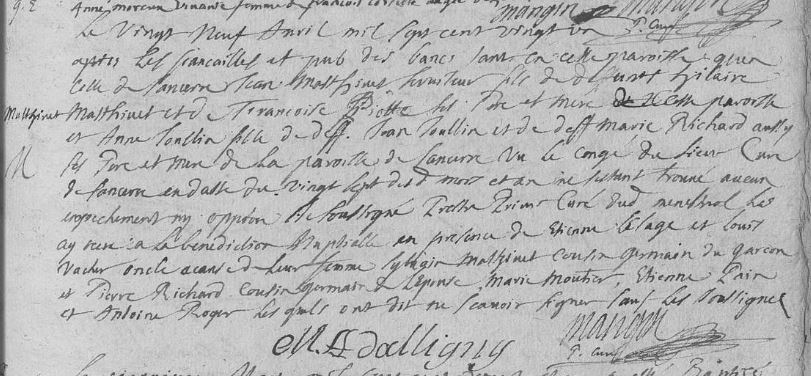

En 1721, le mariage de Jean MATHIVET et Anne JOULLIN

Il y a 300 ans, le 29 avril 1721, Jean MATHIVET et Anne JOULLIN se marièrent en l’église de Ménétréol-sous-Sancerre, village d’origine de l’époux. Peu de membres de leurs familles sont présents ; du côté de l’époux, sa mère Françoise PIOTTE est accompagnée d’Étienne LESAGE et Louis VACHER, oncles par alliance, et de Sylvain MATHIVET, un cousin germain. La mariée n’est accompagnée que d’un cousin germain du côté de sa mère, Pierre RICHARD.

Nos jeunes mariés sont en effet orphelins… Orphelin de père pour l’époux, fils d’Hilaire MATHIVET et de ses deux parents pour l’épouse : Jean JOULLIN et Marie RICHARD. Un clin d’œil cependant, l’église de Ménétréol est l’église Saint-Hilaire, comme le prénom de feu le père de l’époux.

Le curé de Ménétréol est malheureusement avare en détails sur les professions de chacun ; je lis que l’époux était peut-être serviteur.

Acte de mariage de Jean MATHIVET et Anne JOULLIN – Archives du Cher – 3E 0989 Remontons un peu dans le temps pour retrouver plus d’informations sur nos jeunes mariés.

Jean MATHIVET a été baptisé le 27 février 1698 à Ménétréol. Son parrain est « prudent homme » Jean BOUREUX et sa marraine « honneste fille Marie DALIGNY. Les deux savent signer … mais comme sur le reste du registre le curé ne leur demande pas de le faire… En y regardant de plus près, bien qu’elle ne figure pas dans la liste des témoins du mariage, c’est peut-être Marie DALIGNY qui a laissé la seule signature présente sur l’acte de mariage. Les parents de Jean se sont mariés le 10 novembre 1692, son père est décédé en 1709 mais avec toujours aussi peu de détails ! Ces années-là le curé s’est contenté d’une simple liste…

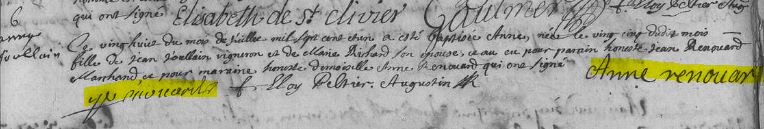

Cette vue aérienne est bien plus récente (on voit en haut à droite le canal qui n’existait pas à l’époque), mais il permet de se rendre compte de la localisation de Ménétréol et de Sancerre. Nous devons maintenant monter le piton de Sancerre pour en découvrir plus sur Anne JOULLIN. Fort heureusement les curés de Sancerre sont plus bavards ! Anne est baptisée le 28 juillet 1701, trois jours après sa naissance. Son père Jean JOULLAIN est vigneron (notons au passage le changement d’orthographe de leur patronyme) et elle a pour parrain et marraine « honneste » Jean RENOUARD, marchand, et « honneste demoiselle » Anne RENOUARD. Et nous avons cette fois-ci les signatures.

Baptême d’Anne JOULLAIN – Archives du Cher – 3E 1030 J’ai également retrouvé l’acte de mariage de ses parents, qui est détaillé mais où mes capacités en paléographie commencent à atteindre leurs limites… Ils se marient le 26 juin 1688 à Sancerre. Jean est fils de Jean JOULAIN vigneron ; ses père et mère sont décédés. « Honneste » Marie RICHARD est fille d' »honneste personne » Jean RICHARD, tonnelier, et de défunte « honneste femme » Marie ROY. Fait assez rare à l’époque, mon aïeule signe !

-

Il y a deux cents ans, le mariage de Pierre LEGER et Anne AGOGUÉ

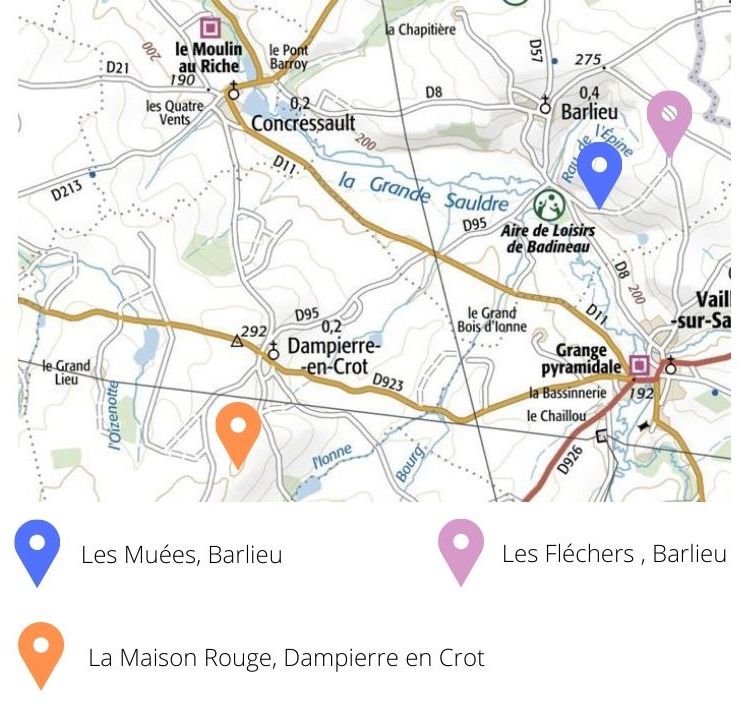

Le 4 mars 1821 en la commune de Barlieu eut lieu le mariage entre Pierre LEGER et Anne AGOGUÉ.

L’époux est tisserand, demeurant aux Mées en la commune de Barlieu. Il est fils de Jacques LEGER, tisserand, et Anne PASTOUT. Son grand-père, également prénommé Jacques LEGER était lui-même tisserand.

L’épouse est Anne AGOGUÉ, fille de François AGOGUÉ, laboureur et de défunte Anne PINON. Si Anne est née à Barlieu, au lieu-dit des Fléchées, elle vit au moment du mariage à la Maison Rouge à Dampierre-en-Crot, tout comme son père.

L’officier d’état-civil est méticuleux, et liste tous les actes en sa possession y compris trois actes notariés … mais dont il ne détaille pas le contenu. Voilà une nouvelle recherche à faire aux archives !

Fait assez rare pour l’époque : l’époux et son père signent.

Source : Actes de mariages de Barlieu, 1802-1822, archives du Cher, 3E 1958.

-

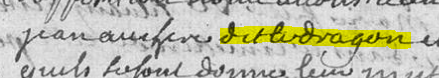

Il y a 300 ans, le mariage entre le dragon Jean AUCHERE et Jeanne SALMON

Nous nous retrouvons le 26 février 1721 en l’église de Ménetou-Salon. Après les fiançailles et la publication des bans peut se dérouler le mariage de Jean AUCHERE et Jeanne SALMON. Si le prêtre ne donne pas l’identité des parents, il donne nous indique le surnom de Jean AUCHERE, dit le dragon. Peut-être un ancien miliaire ? Voilà une découverte étonnante.

Les prêtres de la commune ne m’aident vraiment pas à remonter l’arbre, car ni dans l’acte de mariage ni dans l’acte de décès nous ne trouvons l’identité des parents. Nous avons malgré tout les témoins au mariage, dont un certain Charles AUCHERE, puis deux femmes : Reine SALMON et Jeanne (?).

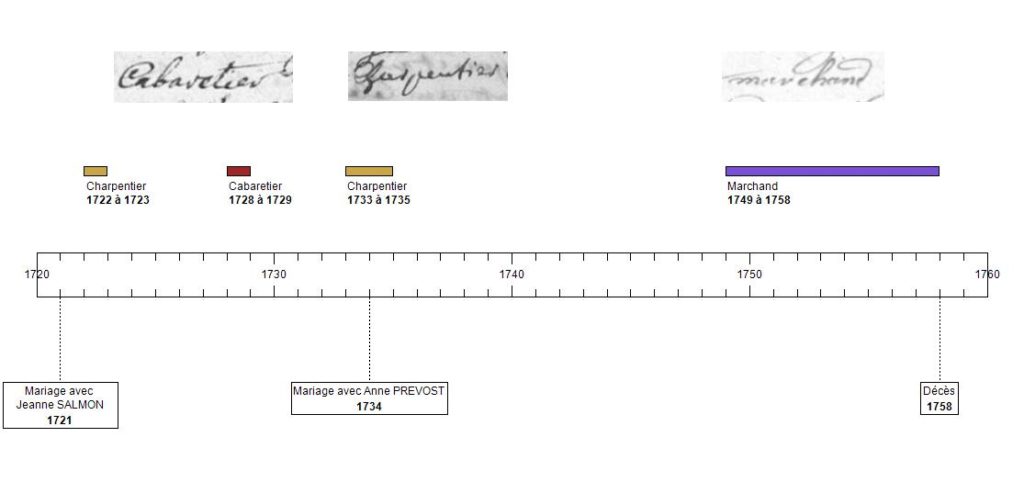

De ce mariage naîtront au moins six enfants, dont Marguerite AUCHERE, sosa 709 de mon mari, le 18 octobre 1728. Jean est alors cabaretier. Ce qui est étonnant c’est que cette profession n’apparaîtra qu’une fois dans les actes le concernant, ou concernant ses enfants.

L’année 1733 est une année noire pour la famille : une fille Marie Anne est baptisée le 17 avril 1733, puis inhumée le 27 avril suivant. Jeanne SALMON sera également inhumée dans l’église le 3 décembre de la même année.

Jean AUCHERE se remarie rapidement : le 1er février 1734 il épouse Marie Anne PREVOST. Jean sera alors désigné comme charpentier, tout comme sur l’acte de baptême de leur fils Jean. C’est d’ailleurs la première profession que je lui connaissais. Mais l’écriture ne laisse pas de doute : c’est bien cabaretier qui figure sur l’acte de naissance de Marguerite. A compter de 1749, nouvelle profession : Jean sera désormais marchand jusqu’à la fin de ses jours.

Ligne de vie de Jean AUCHERE et professions (cliquez pour agrandir) Sources : registres paroissiaux de Ménetou-Salon, archives du Cher. 1716-1733 - 3E 237 / 1734-1750 - 3E 238 / 1751-1766 3E 239.